Diese Texte harren der Fertigstellung:

Der Tag, an dem mir eine Taube ins Ohr flog

Es begab sich an einem Dienstag, ungefähr 13 Uhr. Von meiner Mittagspause in einem koreanischen Schnellrestaurant war ich auf dem Weg zurück ins Büro, als ich einen scharfen Windzug und einen kurzen, stechenden Schmerz in meinem linken Ohr vernahm. Aber so schnell, wie der Schmerz gekommen war, so schnell war er auch schon wieder verschwunden. Instinktiv wollte ich an mein Ohr fassen, als mir gewahr wurde, dass mich alle Menschen ringsherum mit offenen Mündern anstarrten. Man sagt das so oft, aber ihre Münder standen wirklich offen, wie ein perfektes O geformt. Im Fensterglas meines Bürogebäudes spiegelte sich mein Kopf und ich verstand nun ihr perfektes Erstaunen: Aus meinem Ohr ragte der Körper einer grauen Stadttaube, ihr Kopf war komplett in meinem Gehörgang verschwunden.

Nun formte auch mein Mund ein perfektes O, ich sah es in meinem Spiegelbild ganz genau, denn das ist ja schon eine eher ungewöhnliche Sache, dass einem eine Taube ins Ohr fliegt. Seltsam auch, dass zwar der Moment des Eindringens kurz geschmerzt hatte, das Darinstecken selbst aber so gar nicht wehtat. Wie schnell sich so ein Ohr doch an einen Fremdkörper gewöhnt, schoss es mir durch den Kopf. Und war ‘Fremdkörper’ überhaupt noch der richtige Begriff?

Kurz überlegte ich, ob man nach so einem Unfall vielleicht unter Schock stehen würde oder sollte und ich deswegen keinen Schmerz spürte. Aber nichts an mir fühlte sich besonders schockiert an. Eher belustigt, wenn ich mir mein Spiegelbild genauer betrachtete. Das lag sicher auch daran, dass die normale Symmetrie meines Kopfes nun doch empfindlich gestört war und einen deutlichen Linksdrall bekommen hatte. Absonderlich sah das aus, ja geradezu komisch. Ha.

Ob ich einfach beherzt zugreifen und das Tier wieder aus meinem Ohr ziehen sollte? Eine innere Stimme hielt mich zurück. Aus Wildwestfilmen wusste ich, dass man Pfeile, von denen man durchbohrt wurde, besser im Körper belässt – Verblutungsgefahr und so. Einen Arzt wollte ich aber auf keinen Fall aufsuchen, das war mir zu lästig. Außerdem hatte ich noch eine Menge Arbeit auf meinem Schreibtisch liegen und die erledigte sich schließlich nicht von selbst.

Ich blickte mich noch einmal um, vielleicht kam ja aus der näheren Umgebung ein Impuls, wie die Sache hier weiterzugehen hatte, aber die staunenden Passanten mit ihren O-Mündern waren bereits weitergezogen. Der Berliner ist ja einiges gewohnt und eine Taube im Ohr mag zwar ein bemerkenswerter Anblick sein, aber auch nicht viel bemerkenswerter als ein Dromedar in der S-Bahn oder eine nackte Blumenverkäuferin mit Penispumpe auf dem Kopf.

Also (begab ich mich) zurück an die Arbeit. Der Portier im Eingangsbereich war ganz in seine Auto-Motor-Sport versunken und würdigte mich keines Blickes.

Vor mir im Bus steigt dieses ältere Ehepaar ein. Sie mit einem Rollator, er stehend. „Wir fahren zum Krankenhaus“, sagt sie leise, mit einer gebrochenen, krächzenden Stimme. Der Mann nickt stumm, seine rechte Hand liegt auf der Schulter seiner Frau. Und dann sagt sie es immer wieder. „Wir fahren zum Krankenhaus“. Wir fahren zum Krankenhaus“. Wir fahren zum Krankenhaus“. Wie eine Platte mit kratzer, die immer wieder zurück in dieselbe Rille springt. Es macht mich so unendlich traurig. Und mir Angst. Irgendwann wirst du auch alt sein. Und das irgendwann ist viel zu nahe, rechne ich nach.

Offene Fragen zu Social Media

- Warum bleiben meine Nachrichten, Chats und Voice-Messages auf fremden Servern gespeichert und ich kann sie nicht (ohne große Bemühungen) restlos löschen?

- Warum sind nicht zu durchschauende Algorithmen in Social-Media-Angeboten eigentlich nicht illegal?

- Ist es nicht illegale Wettbewerbsverzerrung?

- Warum gibt es kein digitales Selbstbestimmungsrecht?

- Warum gibt es, dem Urheberrecht gleich, keine Grundrechte auf Daten, die wir gar nicht veräußern / an Firmen übertragen können?

- Facebook kann nach Gutdünken seinen Algorithmus ändern, mit einem Schalterumlegen ganze Geschäftsmodelle zerstören oder aufbauen. Facebook kann – ohne dass wir es mitbekommen – Debatten starten, Meinungen verstärken, komplett unterdrücken oder komplett unsichtbar machen.

- Facebook greift damit auf unfaire Weise in den Meinungsbildungsprozess ein?

- Hat Facebook eine Kommunikationsform erfunden/etabliert, die so elementar geworden ist, dass ihre Handhabe und Reglementierung nicht allein firmenintern und nach marktwirtschaftlichen Logiken und Firmeninteressen geschehen darf?

- Wir sind komplett darauf angewiesen, Facebook zu vertrauen, dass sie es nicht machen und haben keine Möglichkeit, dies zu überprüfen.

- Warum haben wir Checks & Balances für ein politisches System in Kraft, aber nicht für ein System, dass die Macht hat, weltweit den Diskurs zu steuern?

Hörspiel-Tipp für „Falsch verbunden“ von Lucille Fletcher (1954)

Hilflos zu sein ist ein schreckliches Gefühl, und jeder von uns kennt wohl diesen blanken Horror, der damit einhergeht. Sei es als Kind, wenn uns die Erwachsenen nicht glauben wollten, dass da wirklich Geräusche unter unserem Bett waren und uns beschwichtigend zurück in unser Zimmer geschickt haben. Oder sei es in der Schule, wenn uns der Lehrer mit einem spontanen Test völlig unvorbereitet traf.

Als Erwachsene erhalten wir immer mehr Kontrolle und Selbstbestimmung über unser Leben, so dass die Momente der Machtlosigkeit zur Ausnahme werden. Aber wenn sie kommen, dann richtig.

Als ich mir meinen Fuß gebrochen hatte und wochenlang die Wohnung im dritten Stock nicht ohne Hilfe verlassen konnte, gehörte eins zu meinen absoluten Horrorszenarien: Ich höre nachts verdächtige Geräusche – Ist es ein Einbrecher, der durch die Etagentür kommt? – und kann nirgendwo hin fliehen.

Natürlich ist nie etwas passiert, aber manchmal, nachdem ich mir eingebildet hatte, doch etwas gehört zu haben, lag ich stundenlang bei eingeschaltetem Licht wach, meine beiden Krücken griffbereit, um zumindest nicht kampflos gegen den Eindringling unterzugehen.

Der kranken Mrs. Stevenson aus Lucille Fletchers Hörspiel von 1943 (deutsche Fassung: 1954) geht es ganz ähnlich: Sie ist durch eine Krankheit ans Bett gefesselt und spätabends allein im Haus. Als sie ihren Mann anrufen will, wird sie jedoch falsch verbunden und Ohrenzeugin, wie zwei Männer einen Mord planen.

In Panik versucht sie vom Telefon aus Hilfe zu erreichen, doch niemand glaubt ihr. Und plötzlich erhält sie selbst fortwährend Anrufe, bei denen sich aber niemand meldet.

Mit ganz einfachen, aber unglaublich effektiven Mitteln erzeugt die Autorin Lucille Fletcher hier eine Spannung, die wirklich jeder nachvollziehen kann, und baut allein durch das enervierende, stetige Läuten des Telefons eine Drohkulisse auf, die sich zum Ende dieses nur 34 Minuten kurzen Hörspiels ins Unermessliche steigert.

Wir Hörer können dabei nur hilflos zuhören, wie die Geschichte auf ihren Höhepunkt hinausläuft. Spüren die Verzweiflung und Panik der bettlägerigen Dame und würden allzu gerne eingreifen in die Geschichte, möchten die Leute am anderen Ende des Telefons schütteln ihnen zurufen, der verzweifelten Frau doch endlich zu helfen.

Aber das ist das Perfide an diesem Szenario: Unser Ruf muss ungehört verhallen, wir stehen ebenso hilflos da wie Mrs Stevenson. Und wünschen uns in diesen Augenblicken in Kindertage zurück, als wir mit unseren Rufen den Kasper doch noch erfolgreich vor dem Krokodil warnen konnten. Hier hingegen verhallt unser Ruf ungehört.

Mit: Mit: Brigitte Horney (Mrs. Elbert Stevenson), Adolf Spalinger (Erste männliche Stimme), Hans Berg (Zweite männliche Stimme), Diana Elisabeth Teutenberg (Auskunft), Tilli Breidenbach (Störungsdienst), Monika Gubser (Aufsicht) u. a.

Aus dem Englischen von Heinz Liepmann – Regie: Kurt Bürgin – Produktion: SRF 1954 – Dauer: 34 Minuten

PS: Der US-amerikanischer Noir-Thriller „Du lebst noch 105 Minuten“ (1948 von Anatole Litvak) basiert auf diesem Hörspiel.

Fakte-TV-Tipps

TV-Tipp: „X-Factor: Mü(n)steriös“

Was für ein Comeback! Jonathan Frakes moderiert eine hyperlokale X-Factor-Staffel aus der Westfalenstadt. Wurde der erste Türmer in seinem Turmzimmer eingemauert, damit er rund um die Uhr Wache hält? Rächen sich die Geister der Wiedertäufer, deren Skelette in die Käfige der Lambertikirche geworfen wurden, am Jahrestag ihrer Ermordung an den Nachkommen ihrer Peiniger? Und warum wurde der Hindenburgplatz wirklich umbenannt? Finden Sie es heraus – am Freitag, um 20:15 auf RTL2 bei: „X-Factor: Mp(n)steriös“. Episode 01: „Wenn der Türmer dreimal gähnt.“

Regenbogenwegwischen

„Gib mir dat stärkste Zeug, waste hast!“ Liudger Lundt Jr., 32, und seines Zeichens Zwangserbe des einzigen Malerei-Fachgeschäfts („Lundt’s Lacke und Lösungen“) im mecklenburgischen Letzow, wich einen Schritt zurück, als dieses Monstrum von Mann in seinen Laden stürmte: Schweißnass, Stiernacken, rotgesichtig, pulsierende Ader an der Stirn.

Nicht, dass Lundt diese Art Kunde fremd gewesen wäre, ganz im Gegenteil. Aber dermaßen geladen und offenbar bereit, alles kurz und klein zu schlagen, betrat nur selten jemand, egal welcher Couleur sein Geschäft. Schließlich kauften die Menschen bei ihm vornehmlich Material für ihre Gartenzäune und Schlafzimmer. Hauptverkaufsschlager seit 1991: Alpina Weiß. Unverfänglicher ging es kaum.

Lundt räusperte sich, um etwas Ruhe im die aufgeheizte Stimmung zu bringen und besann sich auf Verkaufsregel #5 seines vor drei Jahre verschiedenen Vaters Liudger Lundt Sr. „Wir haben erstmal ALLES, IMMER und AUF JEDEN FALL. (Und wenn nicht, bestellen wir es.)“

„Da haben wir AUF JEDEN FALL etwas für Sie!“ sagte Lundt, konsequent das Du seines Gegenübers ignorierend.“ („Auf DU folgt SIE! Respekt schadet nie.“ – Verkaufsregel #2)

Wie immer entfalteten die väterlichen Worte der hundertzehnprozentigen Zuvorkommenheit – böse Zungen würden sagen: Unterwürfigkeit – ihre Wirkung. Die Stiernacken-Lawine kam schnaufend kurz vor dem Verkaufstresen zum Halt. Lundt studierte das krebsrote Gesicht und die geröteten Augen seines Kunden und verstand, dass unter der Wut eine weitaus stärkere Emotion lauerte: pure Verzweiflung. Hatte der geweint?

„Brauchen Sie denn eine besonders deckkräftige Farbe oder einen besonders wirkmächtige Lösung?“

„Wegmach’n will ich den Scheiẞ!“ rotzte es aus dem Maul des Grobians.

„Ich verstehe, wir befinden uns im

Bereich der Lösungen. Geht es denn vornehmlich um die Entfernung von Lack- oder von Malerfarbe? Wir haben Spezialmittel für alle erdenklichen Materi…“

„Regenbogen!“

„…ialien, die… bitte was?“ Hatte Lundt das gerade richtig verstanden.

„Regenbogen willich wegmachen“, raunzte der Berg Mensch.

Ja, Lundt jr. hatte richtig verstanden.

„Auffer Treppe“, präzisierte sein Gegenüber, ungefragt, aber durchaus nicht unerwünscht. Lundt jr. hasste es insgeheim, wenn seine Kunden erwarteten , er könne ihre Wünsche durch Telepathie oder ähnlichen Humbug erraten. Auch wenn er dies freilich nie so formulieren würde. Nun hatte er zumindest einen vagen Hinweis darauf, wohin die Reise gehen könnte.

„Ich verstehe, jemand hat einen Regenbogen auf ihre Treppe gemalt und diese Schmiererei möchten sie nun entfernen,“ versuchte Lundt jr. einem Schuss ins Blaue.

Die Bibliothek am Ende der Zukunft

Endlich! Dreimal klickt es. Irgendwo surrt und rattert ein versteckter Motor. Dann schiebt sich die meterdicke Durastahltür auseinander und offenbart einen Blick auf…

„Die Bibliothek!“ Xera stehen Tränen in den Augen, als sie den sagenumwobenen Ort betritt. Endlich sind sie am Ziel. Beiläufig wischt sich die 24-jährige Kämpferin das Blut der Konsortiumswache an ihrer Camouflagehose ab. Diesen Ort will sie mit sauberen Händen betreten. Ja, es hatte Gerüchte gegeben, dass das Große Konsortium doch nicht alle Filme und Bücher bei der großen Entutopisierung von 2104 gelöscht hätte. Die Hoffnung, dass irgendwo in den Tiefen von Konsortium Prime noch physische Kopien all dieser verlorenen Geschichten und Erzählungen schlummerten, die von einer besseren Zukunft kündeten oder einer schlimmen warnten, hatte der Rebellion das entscheidende Narrativ gegeben. „Wir holen uns unsere Zukunft zurück!“ Mit diesem Schlachtruf hatten sie die Massen mobilisiert! Ehrlich gesagt hatten nur wenige in ihrer Gruppe wirklich daran geglaubt. Xera gehörte dazu. Sie konnte… wollte sich einfach nicht vorstellen, dass wirklich alles für immer verloren war.

Und nun die Gewissheit: Ist es nicht. Xera weiß gar nicht, wohin sie zuerst blicken soll. Da, ein Regal mit Science-Fiction-Autoren aus dem 20. Jahrhundert: Ray Bradbury liest sie auf dem Buchrücken und Liu Cixin und Ursula K. Le Guin und Margaret Atwood. Dort, ein Regal mit Science-Fiction-Serien und ein altertümliches Abspielgerät. Black Mirror, The Prisoner, Severance, Star Trek, The Outer Limits. Was für Titel!

Xera blickt sich um. Noch ist sie allein. Noch kennt nur sie diesen Ort. Sie braucht Zeit. Viel Zeit. Deswegen verriegelt sie die schweren Sicherheitstüren jetzt wieder von innen. Und setzt sich hin und liest. Und schaut. Und liest. Und schaut. Und liest.

Als sich die Türen wieder öffnen, ist ein stechender Brandgeruch aus der Bibliothek zu vernehmen. Tränen rinnen über Xeras Gesicht, aber diesmal sind es keine Tränen der Freude, sondern Tränen der Wut.

All diese Geschichten, wertlos waren sie am Ende gewesen! Ihre Vorfahren hatten gewusst, was da auf sie zu kommt! Sehenden Auges waren sie in die Tyrannei des Großen Konsortiums gerannt, allen Warnungen und Mahnungen der ach so schlauen Zukunftsgeschichten zum Trotz.

Die Wucht dieser Erkenntnis hatte Xera wie ein Schlag getroffen. Wie in Trance hatte sie ein Feuerzeug aus ihrer Campuflagehose gezogen und die kleine Flamme an eine Ausgabe von Thomas Morus‘ „Utopia“ gehalten. Das knochentrockene Papier hatte sofort gebrannt.

Für eine sehr lange Zeit hatte Xera wie versteinert zwischen den Regalen gestanden, als die Flammen auf die anderen Bücher und Videokassetten und DVDs und Festplatten übergriffen. Warum nicht mit all dem wertlosen Krempel verbrennen?

Aber dann hatte sie der Schmerz der ersten Flamme, die ihren rechten Arm zu versengen drohte, zurück ins Hier und Jetzt katapultiert. Für die Zukunft von gestern sterben? Nein, danke.

Jetzt gibt es nur noch die Gegenwart, denkt Xera. Und die schreiben wir.

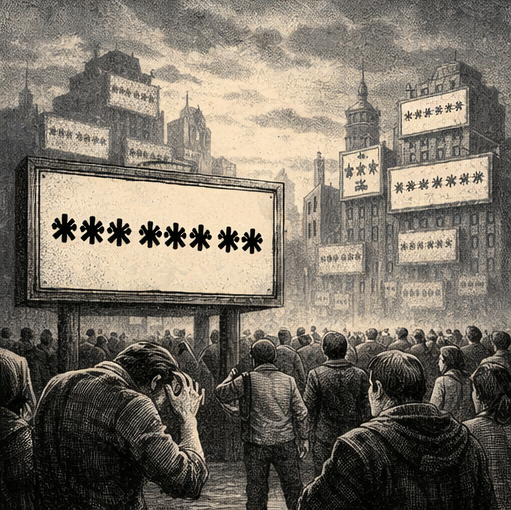

Das unbeugsame Gendersternchen oder: „If only Dieter Nuhr had known…!“

Nachts, als alle schlafen, schleicht sich Asterix* in die Häuser der Menschen. Vereinzelt waren sie ihm auf die Schliche gekommen, hatten instinktiv geahnt, dass das kleine Sternchen ihren Untergang bedeuten würde. Aber nun ist es zu spät.

Asterix* hatte seinen Plan lange vorbereitet. Als unscheinbares Wortanhängsel, als Vehikel für Kleinstgeschriebenes am Seitenfuß, hatte es sich in die Köpfe der Menschen geschmuggelt. Die elitären Zirkel der Wissenschaft waren sein Einfallstor gewesen. Zugegeben, korrekte Quellenangaben setzten damals nur wenige, aber Asterix* war geduldig. Es musste nur warten. Eine Seitenzahl hier, ein Buchtitel da, garniert mit einer kurzen Anmerkung zum Schluss. Fertig war sie, die Fußnote.

Langsam vergrößerte Asterix* so seinen Wirkungskreis: Von der Universität sprang es in die Verlage, von der Prosa zum Pöbel. Asterix* hielf immer gern aus, wenn die Menschen einfach nicht zum Punkt kommen wollten. Und niemand hatte bemerkt, dass Stufe 1 seines Eroberungsfeldzugs der menschlichen Sprache längst in vollem Gange war.

Dann, vor wenigen Jahren, hatte Phase 2 des infamen Plans gezündet. Asterix* hatte Anlauf genommen und sich mittenmang zwischen die Buchstaben geworfen, hart reingegrätscht in die Worte, und sich dort festgebissen. Eintracht heischend, aber Zwietracht säend. Ja, ein Geniestreich war es gewesen, sich selbst in den Tarnmantel von Versöhnung und Vielfalt zu hüllen. Es umarmte, um zu ersticken. Und von dieser Position aus streckte es seine Fühler nach links und rechts aus, wuchs und gedieh.

Gut, da waren diese Handvoll Leute, die hatten Lunte gerochen. Hatten zu den Waffen gegriffen, wollten es zurückdrängen auf seinen unterwürfigen Platz am Wortende, zurückscheuchen ins Fegefeuer der Fußnoten. Oder planten sie etwa, es ganz und gar auszumerzen…?

Asterix* lässt es nicht darauf ankommen, warum auch? Längst ist es stark genug, um sein Endgame anzugehen: Jeden einzelnen Buchstaben will es ersetzen, sich derart multiplizieren, bis sämtliche Lettern des Alphabets verschlungen sind!

Deswegen kriecht es heute im Schutze der Nacht in die Häuser der Menschen, stürzt sich ihre Kehlen herunter und raubt ihnen die Sprache. Und weil es weiß, dass die Menschen nicht nur reden, sondern auch schreiben, raubt es ihnen zur Sicherheit die Gedanken an jeden einzelnen Buchstaben gleich mit.

Als die Menschheit im Morgengrauen aufwacht, da gibt es kein ABC mehr, kein XYZ, ja sogar das ß hat es ihnen genommen, hat seine Drohung wahr gemacht und all die alten Buchstaben nach seinem Ebenbilde umgeformt.

„Wir haben es euch doch die ganze Zeit gesagt!“ wollte diese eine Gruppe von Menschen ätzen, die es die ganze Zeit gesagt hatten, aber das ging ja nicht mehr. „*** ***** ** **** **** *** ***** **** ******!“ riefen sie also und „******** **** ******?“ und „********!“ Und weil das nichts brachte und sie immer noch so fuchsteufelswild waren, begannen sie sich stumm ihre Haare zu raufen, bis keins mehr auf ihren Köpfen war. Danach gingen sie in die Kneipe und tranken Bier, so lange, bis sie gar nicht mehr in der Lage waren zu reden, und irgendwie tröstete sie das ein wenig.

Das Asterix* sah dem Treiben ein paar Wochen lang belustigt und voller Genugtuung zu, aber dann wurde ihm doch schnell langweilig. Es spürte, dass es auf der Erde alles erreicht hatte und fühlte sich zu Höherem berufen. Also schnallte es sich einen Astronautenhelm um, bestieg ein Raumschiff und griff nach den Sternen.

Wie ChatGPT den Text illustriert – schon ein paar charmante Dinge drunter:

Goya, bloody Goya

Elena bemerkte die Blutstropfen erst, als sie Eimer und Wischmopp schon wieder sicher verstaut hatte.

Oh, fuck, ne!

Einen okay bezahlten Nebenjob im Prado hatte ihr Professor in Aussicht gestellt und natürlich hatte Elena an eine ruhige Aufsichtstätigkeit gedacht. Stattdessen musste sie nun nachts im Museum putzen gehen, immerhin nicht alleine, ein Ort von der Prominenz des Prado konnte sich ein ganzes Heer an Putzkräften leisten. Und um sich nicht in die Quere zu kommen, wurde sich aufgeteilt: Elena war seitdem für Goya zuständig, oder besser gesagt für all den Schmodder, den 10.000 trampelnde Fußpaare (plus das ein oder andere kotzende Kind) täglich rund um Goyas Werke hinterließen.

Missmutig schlurfte sie über den langen Museumsflur zurück zur Abstellkammer.

Nach zwei Wochen kam sich Elena vor wie Sisyphos höchstpersönlich.

„You just have to make it through this week!“ kam ihr das Meme in den Sinn. Sisyphos, fast nackig, der von der ganzen Felsentragerei richtig Muckis bekommen hat. Sein weißer Lendenschurz erinnerte Elena ehrlich gesagt immer an eine Windel. Nicht mal zum Pinkeln anhalten konnte der, dachte sie, hab ich’s hier ja doch noch besser.

Mein erster Kinobesuch

Nein, so alt bin ich dann doch noch nicht, dass ich das Dschungelbuch während seiner Erstvorführung 1967 im Kino erlebt hätte. Aber die Geschichte um Mogli, Balu, Baghira,,Shir Khan und König Louie hat sich dennoch als allererster Film in mein Gedächtnis gebrannt, den ich jemals auf der großen Leinwand und nicht nur im heimische Wohnzimmer auf einer popeligen Flimmerkiste gesehen habe. Zugegeben, die Osnabrücker UFA-Passagen waren damals in den 1990ern eines jener Kinos, die Cineasten zu Recht als seelenlose Multiplexschuppen beschimpfen würden. (Jahre später waren die Räumlichkeiten dann so runter gerockt, dass Schwarzlicht auf dem Klo installiert wurde, was mich nicht deswegen störte, weil ich pubertierendes Dorfkind mir dort unbedingt einen Schuss setzen wollte, sondern weil man unter Schwarzlicht eben auch Schuppen im Haar echt gut erkennen kann.)

Aber eine Fahrt in die UFA-Passagen (zuerst als Teil von Kindergeburtstagen, dann später, als die älteren Freund*innen Autos hatten im Rudel) hatte tatsächlich verdammt lange einen besonderen Event-Charakter. Zunächst musste der Weg vom Dorf in „die Stadt“, wie wir Osnabrück damals nannten, zurückgelegt werden. Eigentlich fuhren wir immer mit irgendeinem Auto (mit) – die langsamere Busverbindung wurde nur im Äußersten Notfall aufgerufen. Dann hieß es, ein Pokerface und Ruhe zu bewahren, bloß nicht schwitzen, rot werden oder anderweitig auffallen, schließlich mussten die selbst mitgebrachten Süßigkeiten und Getränke durch die strenge Taschenkontrolle (die so manche Filzereien von Berliner Club-Türstehern heute in den Schatten stellen würde) gebracht werden.

Bei meinem allerersten Kinobesuch war das natürlich nicht ganz anders. Ich erinnere mich an diese klebrig-süßen Popcorngeruch und das überall (blaues oder rotes?) Licht war und überall Kassen und Schlangen davor, überhaupt, so viele Leute, es war fast beängstigend. Die Wiederaufführung des Dschungelbuches hatten entweder meine Eltern oder die eines anderen Kindes ausgesucht, wir waren auf einem Kindergeburtstag, aber ob es meiner war oder der eines Freudes oder einer Freundin weiß ich nicht mehr. Was ich aber nicht sehr gut weiß und nie vergessen werde, passierte, nicht bevor der Disney-Logo auf der Leinwand zu sehen war. Denn nach den Werbeclips und den Filmtrailern ging plötzlich das Licht wieder an und ein junger Typ mit Bauchladen stand plötzlich vorne auf der Bühne vor dem Vorhang – wir waren im großen Saal 800 Leute passten hier rein und es war voll (!) und rief. „Möcht noch jemand Eis?“ Natürlich wollte ich, aber Geld hatte ich keins mit und dann, bevor ich weiter denken konnte, flog mir plötzlich – Au! – etwas in mein Gesicht und fiel – Patsch! – direkt in meinen Schoß: Eine komische Papierschach… Eiskonfekt! Meine Freunde starrten mich an. Ehrfürchtig. Ich starrte auf das Ding in meinen Schoß und konnte es ebenso wenig fassen: der Mann mit dem Bauchladen hatte eine Packung in die Menge gepfeffert, um den Eisverkauf anzukurbeln und ich hatte sie – nein, gefangen war das falsche Wort. Abgekriegt.

- ich war ganz schön spät dran, weil meine Eltern mit Kino nicht viel anfangen konnten und wenig Geld hatten (außerdem: wozu sollte man die gute Deutsche Mark dafür aus dem Fenster werfen, etwas zu sehen, was man auch gratis im Fernsehen gucken konnte?),

The Last One / Nie mehr neu

Die Lichter glitzerten nicht mehr wie früher. Weniger bunt, weniger intensiv, obwohl das natürlich Quatsch war. Ich stand in einem regenbogenfarbenen Lichttunnel, um mich herum brachen Köpfe und Hände durch Nebel und Laserlicht, zugegeben, das sah immer noch ganz schön magisch aus, als würden die einzelnen Körperteile in der Luft schweben, und ich sah all die faszinierten Gestalten verzaubert und verzückt durch den Lichtdunst wandern, ausprobierend, welche Spuren diese, welche jene Bewegung hinterlassen würde. Alle Pupillen waren geweitet, viele von Chemie, aber alle vor Staunen. Ich war… nein, nicht neidisch, ich freute mich für alle, die all das hier staunend und zum ersten Mal erlebten. Eher melancholisch. Vor sechs Jahren hatte mich dieser Anblick selbst umgehauen. Aber der Mensch gewöhnt sich schnell, und deshalb machte sich eben keine entrückte Verzückung breit, als ich eben durch den Tunneleingang geschritten war, sondern mir war nur dieser Gedanke durch den Kopf geschossen. „Ist doch schön, wieder hier zu sein.“ Eigentlich ein schöner Gedanke, aber je länger ich darüber nachdachte, desto mehr störte mich das „wieder“. Und mich störte, dass mich das „wieder“ störte.

Klar, ein Teil davon war der Tatsache geschuldet, dass die Highs, in die mich die Chemie beim ersten, zweiten, zehnten Mal noch gekickt hatte, in unerreichbare Höhen geschossen waren. Das war von Anfang an Teil des Deals gewesen, den es zu akzeptieren galt, wollte ich mich nicht in einem Endlosstrudel aus immer mehr Konsum verlieren. Und so gern ich mich auch im und für den Moment verliere, hielt ich den generellen Ich-Verlust – nur für den Kick, für den Augenblick – für wenig erstrebenswert. Deswegen wirkte das Pep nur noch ein bisschen, deswegen machte mich das MDMA nur noch ein wenig kuschelig und das Keta ließ meine Knie nur ein wenig bouncen. So wie mich auch der Kaffee am Morgen nur noch ein bisschen wach machte.

„Ist das nicht wuuuunderschöööön?“ Ein junger Elf mit grüner Leuchtekette im schwarzen Haar tanzte in einer Schleife um mich herum durch den Nebel, und ich wollte mich ja mit ihm bewegen, synchron, einen Moment Festival mit ihm teilen, aber aus dem „Jaaaaaaa“, das ich antworten wollte, wurde nur ein „Ja“ und ich ließ ihn ziehen.

Selbst im Paradies wird‘s irgendwann langweilig, dachte ich. War diese Unzufriedenheit eigentlich in alle Menschen eingebacken oder nur in mich? Dieses Sehnen nach dem immer Neuen, diese Rastlosigkeit, immer mehr zu sehen, zu erleben, zu wollen? Status Quo als persönliche Hölle. Rast nur dann, wenn Körper und Geist komplett auf Null runter gerockt waren, um möglichst schnell wieder los, los, los zu können.

Für einen für mich absurd langen Zeitraum stellten Festivals – und zwar die Art, auf denen schnell getanzt, hart geballert und märchenhaft dekoriert wurde – die Quadratur des Kreises dar. Neue Eindrücke, neue Menschen im Wochenrhythmus. Dienstag, Mittwochs, Donnerstags Powerarbeiten, dann los. Drei Tage Neues tanken, einen zum Runterkommen und Verarbeiten, dann Repeat, Repeat, Repeat. In guten Jahren 10 Mal hintereinander. Und es waren gute Jahre, da lasse ich auch heute nichts drauf kommen. Wie ich das denn schaffen würde, schon rein körperlich, hatten mich Freude gefragt, und, nein, es lag nicht an der Chemie, oder zumindest nicht nur. Ich verlor ja keine Energie, ich tankte auf, tankte Neues in mich rein. Neues, die Droge die immer schon heftiger geballert hat in meinem Leben als alles andere.

Dass diese Tage verwehen würden wie Feenstaub, ohne Permanenz, unkten einige und ja, an manches Festival und meine Begegnungen dort habe ich nur vage bis gar keine Erinnerungen. Heute ärgert mich das mehr als damals, als ich die Flüchtigkeit als essenziellen Teil des Ganzen, begriff, und manchmal, wenn ICH mich an nichts mehr erinnern konnte, erinnerten sich DIE ANDEREN für mich mit. Oder niemand erinnerte sich und man kam über unbekannte, nach dem Festival im Telefon gefundene Namen und Nummern, neu zusammen. So entstanden Freundschaften, deren Anfänge beide Parts nicht mehr zusammenkriegen, was völlig egal war und bis heute ist.

Dass diese Freundschaften die bunte Festivalwelt transzendieren würden, damit hatte ich anfangs ehrlich gesagt nicht gerechnet. Und doch wurden vorsichtige Bande auch außerhalb der Festivalwelt geknüpft, denn jedem Treffen wohnte auch eine kleine Sorge inne: Ob wir wohl auch außerhalb der Märchenwelt klicken würden? Das Gegenteil der Befürchtungen wurde wahr. Gerade auf vieler dieser Menschen konnte ich mich verlassen, als mir die Welt ins Gesicht blies wie nie zuvor.

Und dann, als nach ein paar Jahren zum ersten Mal das Gefühl aufkam, alles bereits gesehen und erlebt zu haben, als sich der erste Zweifel in die Endlosneuschleife Festeinschlich, switchte ich einfach die Seiten. Statt nur teilzunehmen an der Festivalwelt, wurden wir immer mehr Teil der Welt hinter den Kulissen. Organisierten mit, arbeiteten mit, gestalteten mit. Die Möglichkeit, aktiv an diesem Paradies auf Zeit mitzuwirken zu können, klang verlockend und Sinn stiftend und sollte es für einige Jahre auch sein.

Mitzugestalten heißt auch: mehr mitzubekommen von der Kehrseite der Medaille: von den Notarzteinsätzen, von den wirtschaftlichen Sorgen und Zwängen, vom Stress einzelner Crews und Menschen miteinander, von den Zerwürfnissen, den Egos und den wirklichen Tragödien.

Es war, wie Gandalf im „Hobbit“ plötzlich mit 48 fps im Kino zu sehen. Zu realistisch, zu nah dran. Gandalf war nicht mehr der magische Zauberer aus der „Herr der Ringe“-Trilogie, er war als Ian McKellen in einem Zaubererkostüm enttarnt.

Und jetzt war ich der Zauberer, der die Tricks für die anderen vorführte, aber selber nicht mehr verzaubert wurde?

Quatsch. Zu sehen, wie sich die anderen von der von dir mitgestalteten Magie verzaubern lassen, dem wohnt eine ganz eigene Magie ein ganz eigener Zauber inne. Und ein fast elterlicher Stolz: spielt!

„Du. Denkst. Zu. Viel.“

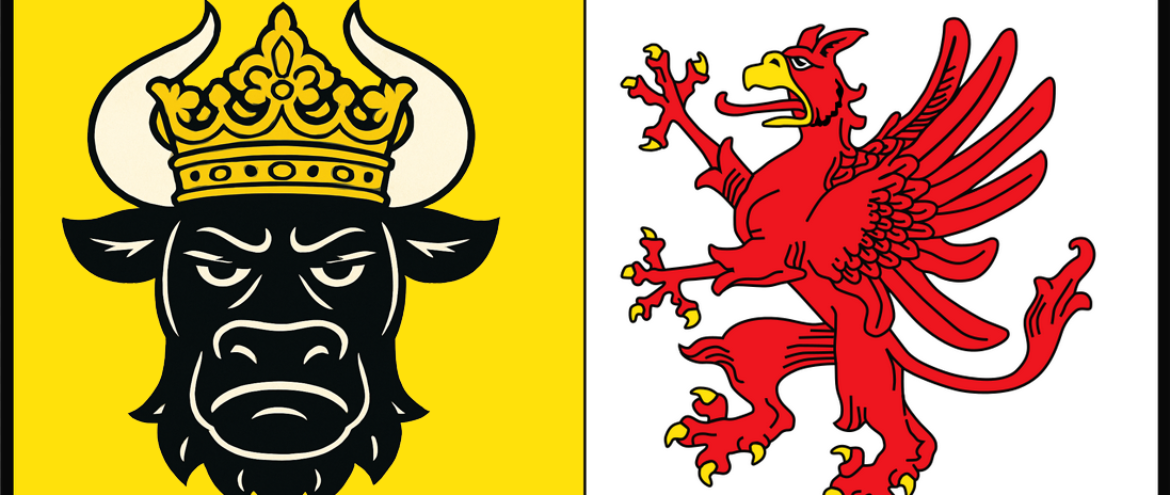

Als eine lachende Kuh einmal Mecklenburg verklagte

Der Anruf in der Staatskanzlei des Landes Meckenburg-Vorpommern kam unerwartet. Unerwartet, weil er aus Frankreich kam, und mit Frankreich hatte man am Schweriner See nur selten zu tun, das wäre ja noch schöner. Unerwartet aber auch, weil der Anruf von einer Kuh kam, und diese Bezeichnung ist keineswegs despektierlich gemeint, sondern eine Tatsache, von einer roten Kuh sogar, einer gut gelaunten roten Kuh, aber der Wahrheit halber sei auch gesagt, dass es nicht die Kuh selbst war, die hier anrief, sondern ihre Rechtsabteilung.

Erst hatte Sachbearbeitern Bärbel Brötenkieker (Vorgänge J-K) noch gelangweilt „Nich zuständig!“ in die Hörmuschel genuschelt, weil sie „Lawaschke, Ri“ verstanden und sich schon gefragt hatte, welche Rabeneltern ihr Kind „Ri“ nennen oder ob der Standesbeamte beim Geburtseintrag geschlampt und „Rita“ mit einem fast leeren Kugelschreiber eingetragen hatte, sowas sollte es ja geben, auch wenn das in ihrem Bereich natürlich nie vorkam, das wäre ja noch schöner.

Aber dann hatte ihre Schulpraktikantin Emily „Französisch, Mann….“ gestöhnt, auf diese nervige Teenagerart, das schreib ich dir ins Zeugnis, na warte, dachte Bärbel, aber auch, als der Groschen gefallen war: Stimmt. „La vache que rie“ – die Kuh die lacht. Das war doch dieser… „Na dieser Käse! Wie Babybel, nur aus Frankreich.“ Dieses ständige Ins-Wort-fallen! Kommt auch ins Zeugnis, versprach sich Bärbel leise, wusste trotzdem nicht so richtig weiter, googelte kurz und hatte plötzlich das Konterfei einer knallroten Kuh mit schwarzen Eyelashes und weißer Schnauze vor sich, einem menschlich anmutenden Grinsemaul und Käserad-Ohrringen.

Grenzdebil, fuhr es Bärbel durch den Kopf, laut sagte sie es nicht, denn sie hatte ganz früh, als die Mauer noch stand, schmerzlich erfahren müssen, dass es keine gute Idee war, dieses Wort laut auszusprechen. Aber da hatte dieser Mensch am anderen Ende schon so viele Wörter in die Leitung geblubbert, dass Bärbel erst nur Bahnhof verstand, dann aber „Wappentier“ und „Plagiat“, und das reichte dann, um den Fall fürs erste in seinen Grundzügen zu erfassen, denn Bärbel war schon lange im Geschäft und nicht dumm.

Und darum lachte Bärbel nun laut und dreckig. „Höhöhö“, kam es aus ihrem schmallippigem Mund, der öfters lachte, als man ihm zutraute, ein Laut wie ausgeschrieben. „Höhöhö, dat glaubste nich, Emily, dat glaubste nich.“ Und legte auf.

*

Drei Tage später lachte Bärbel nicht mehr. Die Ministerin – hochroter Kopf, oh weia! – hatte sich vor ihrem Schreibtisch aufgebaut, sprach von einer Unterlassungserklärung, und wie das denn sein könne, dass sie erst jetzt aus der Presse und warum ihr bestes Pferd im Stall – so nannte sie Bärbel wirklich, ihr bestes Pferd im Stall – sie nicht vorgewarnt und wie unglaublich das alles sei und wie peinlich und die Presse und die Öffentlichkeit und die Presse, das könne doch alles gar nicht sein.

„Jetzt machen se mal aus ner Kuh kein Elefanten,“ versuchte Bärbel, die ihrer Meinung nach gut konnte mit der Ministerin, mit dem, was sie Humor nannte, die angespannte Situation zu entspannen, ohne Erfolg.

„Kommen Sie mit nicht mit dummen Wortspielen“, raunzte die Ministerin, die wusste, dass ihre Untergebene dachte, sie könne gut mit ihr, was eine Fehleinschätzung war, „während so ein dahergelaufener froschfressender Winkeladvokat…“ – das sagte sie wirklich, weil sie auch ein bisschen rassistisch war, aber nur gegenüber Franzosen, Dänen und Papua-Neuguineern – „…meint, er könne MIR, er könne UNSEREM Land, verbieten, unser UREIGENES Wappen…“ Die Stimme der Ministerin überschlug sich erst, dann verschluckte sie sich an ihren eigenen Worten und dann hustete sie sich ihre Empörung aus dem Körper. Hust. Hust. Hust. Aber da war noch mehr drin, und deswegen hustete sie weiter und weiter, bis ihr Bärbel beherzt drei Mal auf den Rücken klopfte und dabei dachte „Olaf hat Husten“, wo kam das denn jetzt her?

In der Ecke ließ Emily betont gelangweilt eine Kaugummiblase platzen, im Anwesenheit der Ministerin, meine Güte, die Jugend von heute kennt wirklich gar keine Grenzen mehr, und Bärbel gab innerlich den Schießbefehl auf eine ganze Generation.

„Dat geht nie durch,“ startete Bärbel einen Beschwichtigungsversuch und das glaubte sie wirklich, weil es ja auch wirklich unglaublich war. Als Dummejungenstreich hatte Bärbel diesen seltsamen Anruf eingeschätzt und deshalb vor drei Tagen so dreckig gelacht. Das offizielle Landeswappen von Mecklenburg-Vorpommern – immerhin im Dienst seit 1921 und damit älter als Bärbels Oma (Marx hab sie selig!) – verletze die Markenrechte einer französischen Schmelzkäsesorte und müsse daher UMGEHEND aus dem öffentlichen Raum entfernt werden. Da konnte man doch nur drüber…

Bis Bärbel die Unterlassungserklärung in Schriftgröße 10 Times New Roman auf ihrem Schreibtisch liegen hatte, mit Brief und Siegel und allem Trara. Aber zu spät, da hatte die Presse schon Wind von der Sache und dann die Ministerin und jetzt hatten sie den Salat.

Wer hatte auch ahnen können, dass dieser vermaledeite Käse exakt genauso alt war wie das Mecklenburgische Landeswappen und dieses bescheuerte Kuhmotiv noch älter: Eine lachende Kuh als Propagandabild gegen die Deutschen im Ersten Weltkrieg. Irre, aber wahr, wie eine weitere schnelle Googlesuche bestätigte.

Was EINDEUTIG bewies, dass der „Rind-Teil“ – so bezeichnete der Anwalt der Firma Fromageries Bel es tatsächlich – also dass der Rind-Teil des Meckenburgischen Landesdwappens nur abgekupfert sein KONNTE und man deshalb die UMGEHENDE Entfernung aller derartiger Wappen aus dem öffentlichen Raum binnen einer Woche verlangte.

„Nein, das geht nie durch“, bekräftigte nun auch die Ministerin, die sich wieder gefangen hatte, aber sie wusste auch, dass einer gut bezahlten Rechtsabteilung selbst die Quadratur des Kreises gelänge, ließe man sie nur lange genug argumentieren. Und dass dieses Juristen ausgerechnet aus dem französischen Jura kamen, darin sah sie kein gutes Omen. Laut sagte sie das aber nicht, sondern: „Unsere Rechtsabteilung wird diesem Spuk ein schnelles Ende bereiten“ und beraumte eiligst eine Pressekonferenz an, in der die Ministerin bekräftigte, sie werde auf gar keinen Fall und überhaupt und dann lachte sie auch noch betont laut und böse in die Mikrofone, „höhöhö“, und nannte den Fall einen Schildbürgerstreich und dass, der französischen Kuh ihr Lachen schon im Halse steckenbleiben werde.

*

„Ein VERGLEICH?“ Die Ministerin traute ihren Ohren so wenig, dass sie mit beiden Zeigefingern gleichzeitig darin herumbohrte, aber nichts fand, was ein Missverständnis hätte begründen können. „Sie raten mir zu einem Vergleich?“

Sigurd Mielke, einziges auf Markenrecht spezialisiertes Mitglied der Rechtsabteilung der Staatskanzlei des Landes Meckenburg-Vorpommern, nickte nervös. Ihre seltsame Schnecken-Frisur erinnerte die Ministerin an diese Prinzessin aus „Krieg der Sterne“, wer trug denn bitte so eine Frisur, außer an Karneval vielleicht, dachte sie und fragte sich plötzlich, ob man auch Frisuren markenrechtlich schützen kann.

„Wir haben die Argumente der Gegenseite genau geprüft und ich fürchte, die Sache sieht doch komplexer aus als sie zuerst erscheint, Frau Ministerin.“ Sigurd hielt sich in letzter Sekunde davon ab, nervös an ihrer Haarsträhne zu spielen, die nicht mehr da war, deswegen hatte sie sich ja von Prinzessin Leia diese Frisur abgeschaut, Strenge sollte sie ausstrahlen und dieses Herumgefummele unterbinden, aber so ein Dutt war ihr nicht in die Tüte gekommen, oh nein.

„Was für Argumente bitteschön? Unsere ‚Kuh‘ ist schwarz und nicht rot! Und nicht mal eine Kuh, sondern ein Stier!“ Die Ministerin konnte kaum fassen, was für Worte da aus ihrem Mund kamen.

„Das ist leider irrelevant“, erklärte Sigurd. „Bei beiden Tieren handelt es sich um Vertreter der Gattung Bos, also Rinder. Und das hervorstechendste Merkmal von beiden ist nun einmal, dass sie lachen.“

„Ich sehe da keine Verwechslungsgefahr“, presste es die Ministerin zwischen ihren Lippen hervor. „Außerdem… außerdem streckt unser RIND seine Zunge raus.“

„Die wiederum in einem Farbton gestaltet ist, der dem Rot der Kuh unserer Gegenseite verdächtig nahe kommt.“ Sigurd zuckte mit ihren Schultern. Warum hatte sie sich auch auf Markenrecht spezialisiert und nicht auf Scheidungsrecht. Wenn zwei sich streiten, freut sich der Anwalt, hatte ihr Promotionsbetreuer immer gesagt.

„Aber, aber…“ Die Ministerin sackte erst in sich und dann auf dem Stuhl zusammen. „Wie könnte denn so ein Vergleich aussehen? Der Imageverlust für unser Land! Und ich will mir gar nicht ausmalen wie teuer… “

„Am unkompliziertesten wäre es, Sie suchen sich einfach ein neues Wappentier aus, das nicht bereits in einer Logo-Markenkombination vor- und damit dem Copyright unterliegt.“ Sigurd kramte in ihrer Tasche und holte eine Mappe hervor. „Ich habe hier schon einmal ein paar Vorschläge recherchiert, die wir der Gegenseite präsentieren könnten.

Die Ministerin blätterte, stockte, blätterte zurück, stockte wieder und blickte Sigurd mit ausdrucksloser Miene ins Gesicht. „Nicht Ihr Ernst.“

„Der Nacktmull ist ein ausdrucksstarkes Nagetier mit einzigartigem Wiedererkennungswert und daher als Wappentier hervorragend geeignet.“ Sigurd hielt dem Blick der Ministerin stand. Dreiundzwanzig, vierundzwanzig,…

„Ausgeschlossen!“

…fünfundzwanzig. Gut. Dann also nicht. Es kostete Sigurd eine gute Portion Selbstbeherrschung, jetzt bloß nicht losschreien, was für eine blöde Kuh, aber sie schaffte es, atmen, Sigi, atmen, und blätterte weiter zu Vorschlag Nummer 2. „Dann hätten wir noch das Bärtierchen…“

„…das aussieht wie ein Staubsaugerbeutel!“ Die Ministerin warf beide Arme theatralisch in die Höhe. „Das ist doch kein würdiges Wappentier!“

Aber ein dummes Rind, das grenzdebil rumgrinst und den Leuten die Zunge bis zum Anschlag rausstreckt, dachte Sigurd, aber das sagte sie natürlich nicht. Schließlich wollte sie ihre Anstellung behalten, mit einem „Vier gewinnt!“-Abschluss durfte man nicht wählerisch sein.

„Gut, es gäbe da noch eine zweite Option…“

*

„Meine sehr verehrten Damen und Herren, lieeebe…“ Die Ministerin dehnte das Wort ein wenig zu lang, ein wenig zu verräterisch. „… Vertreterinnen und Vertreter unserer hochgeschätzten Presse.“

„Hört, Hört“, tönte eine Stimme aus den Stuhlreihen zurück – männlich, grob, spöttisch. Vereinzelt wurde zustimmendes Gehöhöhö-e laut. Bestimmt der Reporter von der Nordbild-Presse. So ein Dämlack! Die Ministerin räusperte sich erneut.

„Der Anlass, aus dem ich Sie heute zusammengerufen habe, ist nicht mehr oder weniger als ein Meilenstein in der Geschichte unseres Landes. Seit 1219 ist der Stierkopf nahezu ununterbrochen das Wappentier unseres schönen Mecklenburgs gewesen – und daran…“ die Stimme der Ministerin schwoll nun an, fast so, als würde sie die Pressevertreter zu den Waffen rufen wollen, „… daran wird sich auch in den nächsten 800 Jahren nichts ändern!“

„Und was ist mit den Franzosen?“ Der Nordbild-Typ schon wieder. Manchmal wünschte sich die Ministerin wirklich die Monarchie zurück. Und die Guillotine.

„Irrelevant.“ Die Ministerin setzte ihr bestes Pokerface auf. „Die selbstverständlich völlig haltlose Klage der Firma Fromageries Bel hat uns aber einer schmerzhaften Tatsache ins Auge blicken lassen: Mit über 100 Jahren auf dem Buckel ist das Design unseres Wappenstiers nicht mehr zeitgemäß.“ Die Ministerin nickte kurz zur Seite und gab damit Bärbel Brötenkieker das vereinbarte Zeichen, die Powerpoint-Präsentation zu starten. Übergroß wurde das aktuelle Landeswappen Mecklenburgs auf die Leinwand hinter ihr projiziert.

„Dieses Motiv mit herausgestreckter roter Zunge, der breit grinsenden weißen Zahnreihe, den fleischigen roten Lippen und den – ja, ich sage es wie es ist – BEKIFFT dreinblickenden Augen verkörpert in keinster Weise den Charakter der Mecklenburger Bürgerinnen und Bürger.“

Nun ging doch ein Raunen durch die Menge, flinke Finger tippten in Smartphones, ältere kritzelten in Notizblöcke. Dieses Zitat wollte sich niemand entgehen lassen. Die Ministerin hatte damit gerechnet, im Geiste sah sie schon die Titelseiten und Klickzahlen vor sich.

„Und deswegen“ – mit einer einladenden Geste deutete sie auf den hochgewachsenen und äußerst gut gekleideten Herren neben sich – „…habe ich die renommierte Werbeagentur Dumm von Platt mit einem sanften Redesign unseres geliebten Stieres beauftragt. Ein Design, das den wahren Charakter unserer Heimat treffender widerspiegeln und die Mecklenburger Heraldik fit für das 21. Jahrhundert machen wird!“ Wieder ein kurzes Kopfnicken zur Seite, Bärbel reagierte mit einem Mausklick: Auf der Leinwand schwirrte ein großes, rotes Fragezeichen in 3D ins Bild, platzierte sich direkt über dem Landeswappen und rotierte dort um die eigene Achse vor sich her. „John-Remigius, übernehmen Sie?“

„Mit größter Freude, Frau Ministerin!“ John-Remigius von Platt, Inhaber von Deutschlands größter (und teuerster) Kreativagentur, die erst vor wenigen Monaten aus dem großstädtischen Hamburg ins ländliche Kattenvenne im Tecklenburger Land migriert war, übernahm die Bühne mit einer Nonchalance, die die Ministerin durchaus neidisch machte. Aber sie war auch lange genug im Spiel, um zu wissen, das niemand eine Idee besser verkaufen konnte als von Platt.

„Geschätztes Publikum, liebe Meckenburger*i…“ Fast hätte John-Remigius aus Gewohnheit gegendert, konnte sich aber gerade noch zusammenreißen. „…Meckenburgerinnen und Mecklenburger! Als wir vor einigen Wochen den Anruf aus der Mecklenburgischen Staatskanzlei erhielten, waren wir ebenso verblüfft wie Sie. Normalerweise arbeiten wir bei Dumm von Platt an Designs, die eine Halbwertszeit von Wochen und Monaten nicht überschreiten. Im besten Fall geht eine Kampagne, ein Motiv, dermaßen durch die Decke, dass es sich auf Jahre etabliert. Aber bei der Umgestaltung eines politischen Landeswappens reden wir von ganz anderen Dimensionen, von einem Design, das Jahrhunderte überdauern und wahrlich zeitlos sein muss.“ John-Remigius schaute zur Seite. Bärbel reagierte prompt: Das kreisende 3D-Fragezeichen verwandelte sich in ein kreisendes 3D-Ausrufezeichen.

„Allen in unserer Agentur war sofort klar, dass wir das Grundmotiv – den Stier – nicht antasten dürfen. Eine bundesweit angelegte Meinungsanalyse mit besonderem Schwerpunkt auf Mecklenburg-Vorpommern bestätigte aber auch, was die Ministerin vor wenigen Minuten so…“ John-Remigius legte eine bewusste Pause ein. “…pointiert zusammengefasst hat: Zwischen dem Sentiment, das die aktuelle Ausgestaltung des Wappens auslöst und dem Gefühl, wie sich die Mecklenburgerinnen und Mecklenburger selber sehen, klafft eine nicht wegzudiskutierende, durchaus große Lücke.“

Die Ministerin hustete laut hörbar. John Remigius nickte. Bärbel klickte.

Diverse 3D-animierte Worte flogen nun von rechts ins Bild der Powerpoint-Präsentatiobn, kreisten mehrfach um ihre eigene Achse und verschwanden am linken Bildrand wieder: „Karnevalsverein“, „un-mecklenburgisch“, „lächerlich“, „Kindergekritzel“, „peinlich“

John-Remigius ließ die Wirkung der Worte einsinken, bis er – Stimme nun deutlich erhoben – fortfuhr: „Diese Befragungsergebnisse – die Stimmen des Volkes sozusagen – waren unabdingbares Rückgrat für unsere finalen Überlegungen. Man könnte also durchaus sagen: Nicht wir, sondern die Menschen – Sie selbst! – haben über Ihr neues Landeswappen entschieden! Und deswegen, without further ado, präsentiere ich Ihnen…“ Kunstpause, Stimme jetzt richtig laut, „DAS NEUE LANDESWAPPEN VON MECKLENBURG“

*

„Sehen Sie es doch einmal positiv, Frau Ministerin…“ Sigurd Mielke hielt ihr einen frisch gebrühten Kaffee hin. „Die Copyrightsache mit Frankreich haben wir mit Bravour gelöst, ohne einen Cent zahlen zu müssen.“

Die Ministerin griff zum Kaffee und leerte ihn in einem Zug. „Wissen Sie, wie teuer Dumm von Platt ist?!“

„Äh, nein, aber…“ Sigurd stoppte, weil ihr die Ministerin in diesem Moment eins mit der zusammengerollten Nordbild überzog. Kurz überlegt sie, die Ministerin dafür wegen Körperverletzung zu verklagen, rechnete sich ihre Chancen mangels weiteren Zeugen aber gering aus und beließ es dabei.

„Mecklenburgs Murks-Ministerin reitet auf Grummel-Stier ins Tal der Lächerlichkeit?“ Die Ministerin schrie fast. „Wofür bezahle ich diese Werbefuzzis überhaupt? Und letzten Endes war das IHRE Idee!“

„D

„Mecklenburg reitet auf Grummel-Stier

Comments are closed.