20 Jahre lang verzierte Karl Junker jeden Winkel seines Hauses mit Schnitzereien. War es künstlerische Obsession – oder hat ihn eine verflossene Liebschaft dazu getrieben?

Zwei Stockwerke hoch, ein Giebel, die klassische Kastenfassade. Aus der Ferne tarnt sich das Junkerhaus hervorragend; fast könnte man es für einen normalen Fachwerkbau halten. Ich weiß es besser, wandere die kleine Anhöhe am Lemgoer Stadtrand hinauf, bis sich der Wahnsinn in seiner vollen Blüte zeigt: Wo sonst schmucklose Balken ihre stumme Pflicht verrichten, überziehen knorpelige Schnitzereien das Fassadenholz. Hier und dort lässt sich eine Blume ausmachen, bisweilen schält sich ein pausbäckiges Gesicht aus dem Durcheinander. Aber die Knubbel überwiegen, drinnen wie draußen, ganz ohne Zweifel die Lieblingsform von Karl Junker, dem Holzbildhauer und Maler, der diesem Haus sein ganz besonderes Kleid schneiderte.

Dabei war die Fassade nur Vorwarnung, nicht mehr als ein Trainingsfeld für meine Augen, um für das gewappnet zu sein, was mich im Inneren erwartet.

Kein Zipfel, nicht die hinterste Ecke dieses Hauses wurde von Junkers grobem Hobel verschont. Und diese Decke! Als hätte Gott gegen die Schwerkraft Mikado gespielt und das Aufräumen vergessen.

Natürlich sind auch die Knubbel und Knorpel wieder da, pulsieren durch den Raum wie die Adern eines lebendigen Organismus. Und, ja, in diesem Moment scheint der Gedanke nicht abwegig, dass tatsächlich echtes Blut hindurchpumpt und all die kleinen Menschengestalten mit Leben versorgt, die Junker übereinander, untereinander und ineinander ins Holz geschnitzt hat.

Kaum zu glauben, dass ein einziger Mann all dies erschaffen hat! Was für eine Hingabe! Und was für ein Glück, dass mich ein alter Reiseführer auf die Spur dieses Hauses geführt hat.

Die Geschichte klang einfach zu gut: Junker, „gutaussehend und reich“, hatte sich in Lotte, die Tochter einer Lemgoer Handwerkerfamilie verliebt. Zur anstehenden Heirat wollte der Künstler seiner Angebeteten „ein gemeinsames Wohnhaus besonderer Art schenken“, legte in die Schnitzereien „seine ganze Liebe zu der Braut sowie all seine Sehnsucht nach Familienglück“. Doch die Eltern stellten sich gegen eine Ehe, da sie Junker für „nicht ganz normal“ hielten. Um ihren Ex-Verlobten zu vergessen, „wanderte Lotte nach Holland aus, wo sie an der Seite eines reiferen, väterlichen Mannes ein stilles Glück fand.“ Doch Junker sollte die Hoffnung auf ihre Rückkehr niemals aufgeben. Er wartete auf seine Lotte – und schnitzte weiter, 20 Jahre lang, bis sein Herz nicht mehr schlagen wollte.

Die Schwarzweißfotografien in meinem Reiseführer zeigten einen gespenstischen Ort, halb Märchen, halb Albtraum. Junkers Haus wirkte lebendig, organisch. Hatte es den Geist seines toten Erbauers nicht mehr loslassen wollen? Ich fasste einen Plan: In diesem Hexenwerk der Kunst wollte ich eine Nacht verbringen.

„Übernachten? Das geht leider nicht.“ Ich kann meine Enttäuschung kaum verbergen, als mir Jürgen Scheffler am Telefon einen Korb gibt. Scheffler ist Leiter des Städtischen Museums, Experte in Sachen Junker und zudem dafür verantwortlich, dass das Junkerhaus seit 2004 für Touristen zu besichtigen ist. Dienstag bis Sonntag von 10 bis 17 Uhr im Sommer. Freitag bis Sonntag von 11 bis 15 Uhr im Winter. Ein Geisterhaus mit regulären Öffnungszeiten?

Fünf Minuten dauert die Fahrt vom Lemgoer Bahnhof bis zum Junkerhaus. Der Weg führt mitten durch den Kern der alten Hansestadt, vorbei am Hexenbürgermeisterhaus. Die Hexenverbrennung prägt den Ort bis heute: Zwischen 1509 und 1683 wurden in Lemgo 250 Männer und Frauen der Hexerei angeklagt und zum Tode verurteilt. Hätte Karl Junker damals gelebt, er wäre wohl auf dem Scheiterhaufen gelandet.

Doch am helllichten Tag hat der Grusel keine Macht: Das Spielerische und Märchenhafte überwiegt, dieser Ornament-Zuckerguss, mit dem der Künstler seine Heimstatt überzogen hat. Meine Gedanken wandern zurück zu jenen Tagen, als das Junkerhaus noch allein auf dieser kleinen Anhöhe am Stadtrand stand. Damals, als junge Schulmädchen und -knaben tuschelnd daran vorbeiliefen und dem Hobeln und Hämmern und Knarzen und Schaben lauschten, das durch die Fenster ins Freie drang. Wussten sie, welch einsames Herz hinter diesen Mauern schlug?

„Ach, die alte Liebesgeschichte“, seufzt Scheffler, „Eigentlich wollen wir ja weg davon.“ Ich stutze. Weg wovon? „Wenn man es genau nimmt, wissen wir über Junkers Privatleben nur sehr wenig.“ Der Historiker setzt eine ernste Miene auf: Bis auf wenige Briefe habe Junker so gut wie keine biografischen Zeugnisse hinterlassen. Über die Gründe, weshalb er so viel Herzblut in die Ausgestaltung seines Hauses steckte, lasse sich nur spekulieren. „Das Haus lädt ein, die Leerstellen unseres Wissens mit Fantasie zu füllen.“

Aber die Liebe? „Stammt aus einer Frauenzeitschrift aus den Fünfzigern“, klärt Scheffler auf. Es war die Illustrierte „Heim & Welt“, die unter der Überschrift „Da lief ihm die Braut davon“ die unterschiedlichen, zum Teil auch widersprüchlichen Erzählungen über Junkers Privatleben und seine Sehnsucht nach einer Familie in eine stimmige Narrative quetschte. Ihre Quellen? Unbekannt. Oder sollte man besser sagen: egal.

Dass eine Liebesschnulze das künstlerische Vermächtnis Junkers überlagert, wurmt den Historiker. Scheffler versteht sich als Stimme der Vernunft angesichts der Legenden und Mythen, die sich um dieses Haus und seinen Bewohner ranken. Zum Beispiel diese Sache mit der Geisteskrankheit. Auch wenn Junkers Schaffen heute der Outsider Art zugerechnet wird, sei keinesfalls bewiesen, dass der Künstler schizophren war. Im Endeffekt war es ein einziger Psychiater, der 16 Jahre nach Junkers Tod diese ‚Ferndiagnose‘ stellte. Die Schlussfolgerung des Mediziners: Die „große Neigung zur Symmetrie und Pedanterie“, die „ewigen Wiederholungen gleicher Muster“ im Junkerhaus seien das Werk eines „eines typisch Geisteskranken“.

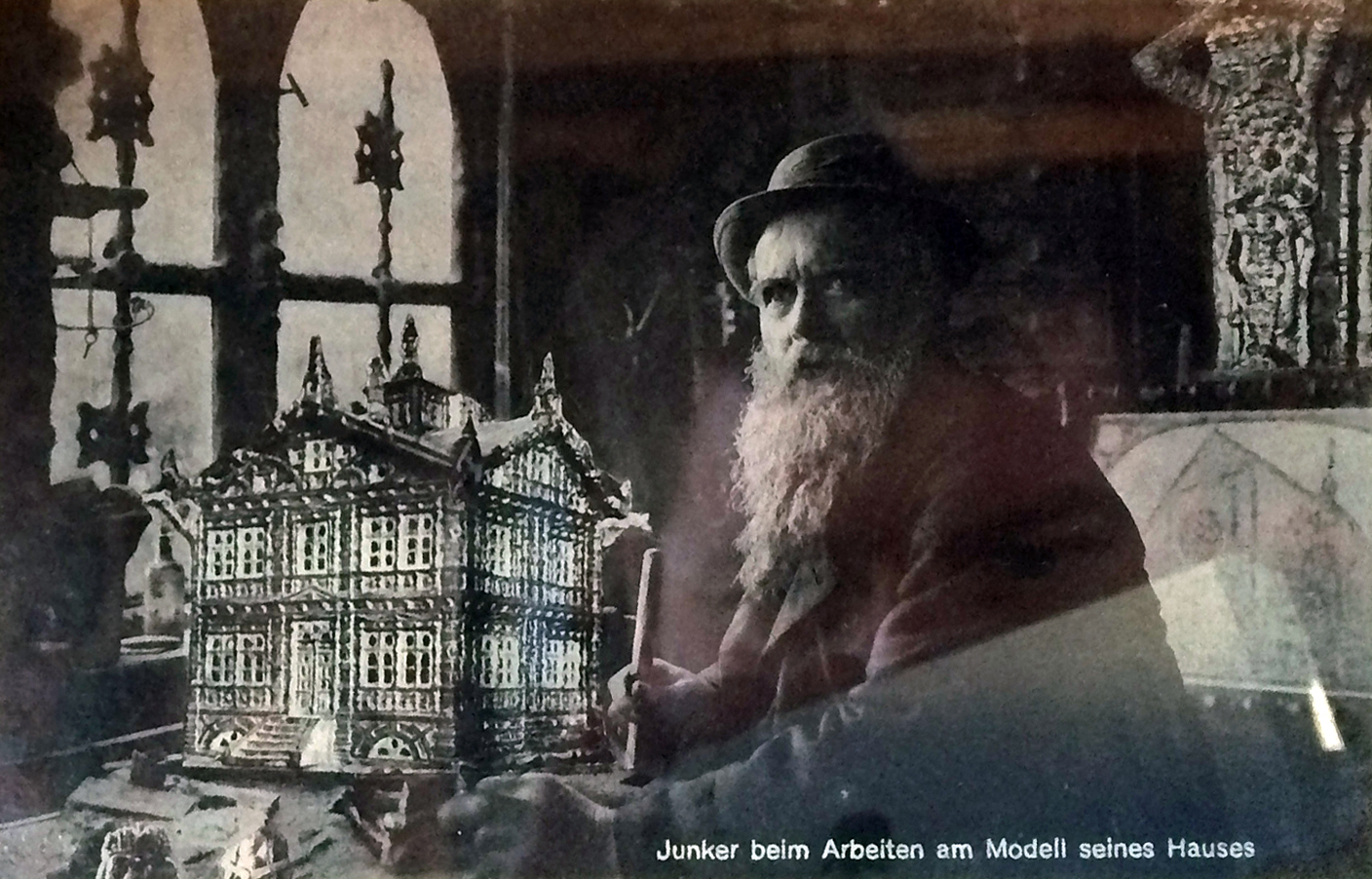

Scheffler selbst bevorzugt jene Theorie, die in Junkers Behausung ein modellhaftes Künstlerhaus sieht, das zwar gut aussehen, aber niemals bewohnt werden sollte. „Dafür spricht auch, dass Junker zur Besichtigung in sein Haus lud und dafür einen kleinen Obolus verlangte.“ Der Künstler selbst, so nimmt man heute an, habe niemals in den Modellräumen gelebt und sich mit drei kleinen Kammern im Dachgeschoss zufriedengegeben.

Ein gesundes Selbstbewusstsein hatte er auf jeden Fall: „Ich werde einen neuen Stil erfinden“, soll Junker einst einem Jugendfreund gegenüber geprahlt haben. „Man wird mich vielleicht nicht gleich verstehen. Es wird mir ergehen, wie Richard Wagner mit seiner Musik. Aber später, nach 50, vielleicht erst nach 100 Jahren, wird man mich recht würdigen.“

Junker verstehen wollen – dieses Bedürfnis drängt sich einem auf, wenn man in diesem Haus steht, in diesem bunten Stilmix, der auf Genregrenzen pfeift und zusammenbringt, was niemals zusammen gedacht war. Als Jürgen Scheffler einen kleinen Hängeschrank im ersten Stockwerk öffnet, fällt mein Blick auf ein gemaltes Selbstporträt, das den Künstler – mit Zylinder, schwarzem Vollbart und sichtbar glücklich – mit einer fiktiven Familie zeigt. Ein Eigentor: Soll mein Verstand ruhig weiter an Schefflers Modellhaustheorie glauben, mein Herz weiß es besser.

Das Junkerhaus

Museum Junkerhaus Lemgo

Hamelner Straße 36

32657 Lemgo

Tel.: 05261 667695

E-Mail: mail@junkerhaus.de

junkerhaus.de

Öffnungszeiten

1.4. – 31.10.: Di bis So von 10 bis 17 Uhr

1.11. – 31.3.: Fr bis So von 11 bis 15 Uhr

Erwachsene: 3 Euro

Schüler & Studenten: 1,50 Euro

Kinder bis 6 Jahre: frei

Weiterlesen

Jürgen Scheffler und Gerhard Milting (Hrsg.): Junkerhaus – Künstlerhaus und Gesamtkunstwerk. Verlag für Regionalgeschichte. Bielefeld 2014.

Erschienen auf: http://mobil.deutschebahn.com/kultur/wie-ein-kuenstler-sich-ein-haus-schnitzte

Comments are closed.