Chemnitz als Wiege des Tangos? Auch wenn es den Sachsen an Feuer sicher nicht mangelt – das klingt doch eher nach einem Märchen aus der Stadt-PR. Wer einen Blick in die Geschichtsbücher wirft, stellt aber überraschend fest: Dieses Märchen ist wahr.

Zugegeben: Bilder von verruchten Hafenspelunken in La Boca, von knisternder Erotik, enttäuschter Liebe und Heimweh ruft der Name ‚Carl Friedrich Uhlig‘ nun wirklich nicht auf den Plan. Tatsächlich hat besagter Herr, um den es in dieser Geschichte gehen wird, niemals Tango getanzt oder musikalisch begleitet. Denn zu Uhligs Lebzeiten – er wurde 1789 in Bernsdorf bei Chemnitz geboren und starb 1874 – gab es den Tanz noch gar nicht.

Nichtsdestotrotz sind sich Mathis Stendike und Thu Trang Sauer von der Carl Friedrich TangoConnection, die Chemnitzer Stadtführerin Edeltraud Höfer, Franz Wagner-Streuber von der Sächsischen Mozart-Gesellschaft, Jürgen Karthe, Bandoneonlehrer in der Chemnitzer Musikschule und Orchesterleiter des größten Tangoorchesters Europas, sowie Peer Ehmke vom Schloßbergmuseum Chemnitz einig: „Ohne Uhlig kein Tango!“ Ihr Ziel: Sie wollen den vergessenen Sohn der Stadt zurück ins Rampenlicht holen und „Chemnitz ein Stück seiner Vergangenheit zurückgeben“, so Wagner-Streuber.

Frühe, fast unbekannte erste Jahre

Und das ist gar nicht so einfach: „Vieles aus seinem Leben ist mittlerweile in Vergessenheit geraten“, sagt Höfer, die aktuell zu Uhlig forscht. Bekannt ist, dass der junge Carl Friedrich zunächst eine Lehre als Strumpfwirker abschloss und wohl auch Strümpfe produzierte, bis er der familiären Zunft überdrüssig wurde und sich beruflich seiner Leidenschaft zuwandte: Ungefähr ab dem 30. Lebensjahr arbeitete Uhlig, der als Soloklarinettist in einem Chemnitzer Orchester spielte, als Musikalienhändler und Instrumentenbauer. „Er wird sich wohl in Wiener Harmonikawerkstätten und auch beim Akkordeonerfinder Cyrill Demian umgeschaut und dieses Wissen mitgebracht haben,“ so Höfer.

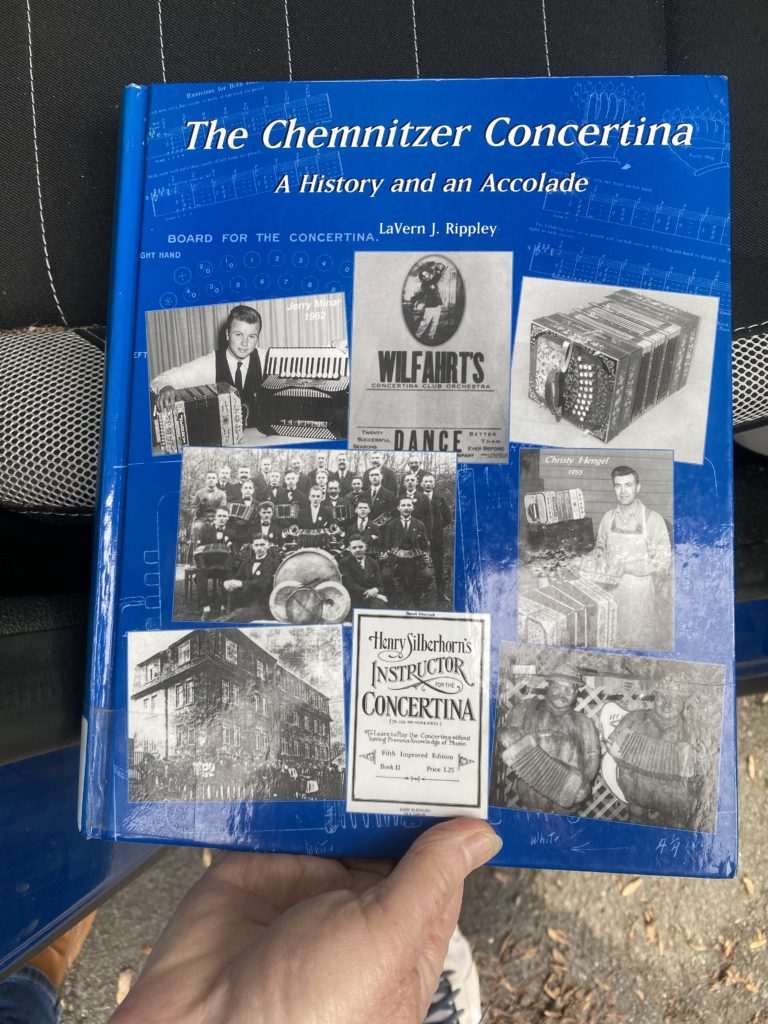

Die Gewissheit der Chemnitzer Uhlig-Freunde, dass an einer Renaissance seiner Person nichts vorbeiführt, liegt in Uhligs wichtigster Erfindung begründet: ein kleiner Kasten, den das ungeübte Auge als ein klobiges Akkordeon missdeuten mag, der Experte aber als ein eigenständiges Handzuginstrument aus der Familie der Harmonikas erkennt: die Concertina.

Gemeinsam mit anderen Instrumenten wie dem Akkordeon bilden Bandoneon und Concertina als Zungeninstrumente die Familie der Harmonikas. Innerhalb dieser Familie unterscheidet man zwischen Harmonikas mit (Hand- bzw. Ziehharmonika) oder ohne Balgwerk (Mundharmonika).

Ein „Accordion neuer Art“

Nur: Concertina hieß das Instrument noch gar nicht, als „Harmonika-Fabrikant“ Uhlig seine neueste Erfindung 1834 im „Chemnitzer Anzeiger“ als „Accordion neuer Art“ bewarb. Bereits ein Jahr später begann die Produktion in größerem Stil. Das anfängliche Fehlen eines eigenständigen Produktnamens sollte in der Folgezeit jedoch für allerlei Begriffsdurcheinander sorgen.

Zehn Jahre nach Uhligs „Accordion neuer Art“ ließ sich nämlich der englische Physiker und Instrumentenbauer Charles Wheatstone eine von ihm entworfene Ziehharmonika-Variante als „Concertina“ patentieren, nachdem er bereits 1829 einen Vorläufer entwickelt hatte. Diese Bezeichnung gefiel Uhlig offenbar so gut, dass er sie ab 1851 selbst für sein Produkt nutzte. Zur besseren Unterscheidung der beiden Varianten spricht man heute von der Chemnitzer bzw. Deutschen Concertina/Konzertina und der Englischen Concertina.

Beliebt in der Arbeiterschaft

Worin aber lag das Neue an Uhligs Erfindung? „Das Grundprinzip ist dasselbe wie bei jedem Handzuginstrument“, erklärt Karthe. „Mittels eines Balges wird Luft durch Metallzungen gepresst, sodass diese zum Schwingen kommen und dabei einen Ton erzeugen.“ Anders als beim Akkordeon und bei der englischen Concertina erzeugt die Chemnitzer Bauart beim Zusammendrücken und Auseinanderziehen des Balgs aber unterschiedliche Töne, gehört damit also zu den wechseltönigen Instrumenten. „Damit war der Spieler nicht so festgelegt und konnte sich jede Harmonie einzeln zusammensuchen“, so Karthe. „Dieses Prinzip steht dem Klavier übrigens viel näher als dem Akkordeon.“

„Concertina und Bandoneon haben mehr mit dem Klavier zu tun als mit dem Akkordeon.“ (Jürgen Karthe, Bandoneonlehrer in der Städtischen Musikschule Chemnitz)

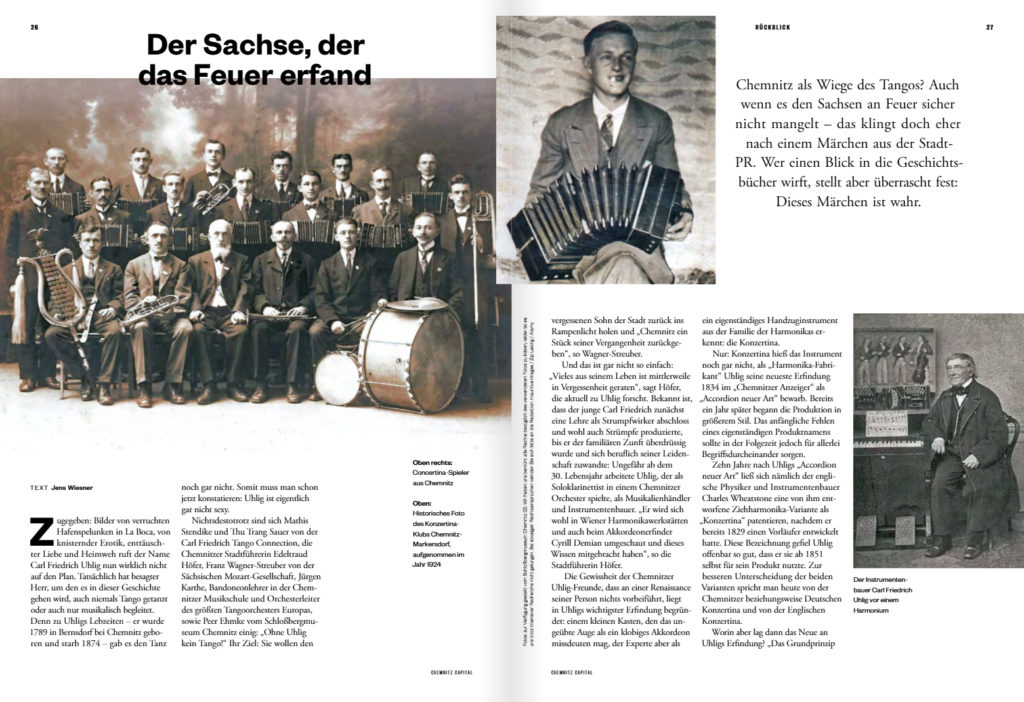

Uhligs Ur-Concertina besaß zunächst nur fünf Knopftasten an jeder Seite, mit der ihr immerhin schon 20 Töne entlockt werden konnten. Damit aber auch Menschen ohne Notenkenntnis das Instrument zu spielen vermochten, versah Uhlig diese Knöpfe mit Zahlen, nach denen vom Blatt gespielt wurde. Das machte die Concertina gemeinsam mit ihrem günstigen Kaufpreis, der transportablen Größe und ihrer Lautstärke besonders in der Arbeiterschaft und unter Bergleuten beliebt: Bereits 1874 gründete sich der erste Concertina-Verein in Chemnitz. Zum Repertoire gehörten vor allem Volksmusik und Gassenhauer – also Märsche, Walzer und Polka. „Sie dürfen sich das aber nicht als Alte-Herren-Musik vorstellen“ sagt Ehmke, der 2001 eine Concertina-Ausstellung kuratierte. „Polka war damals Jugendkultur, mit dem Punk der 1980er Jahre vergleichbar!“ Gespielt wurde vornehmlich in Bierzelten und Kneipen, an Straßenecken und bei Familienfeiern – übrigens nicht wie beim Akkordeon stehend, sondern sitzend übers Knie gelegt.

Mehr Knöpfe, mehr Töne

Da es zu dieser Zeit in Deutschland noch kein Patentrecht gab, bauten bald auch andere Fabrikanten die Concertina nach und entwickelten sie weiter, darunter auch Stiefsohn Christian Friedrich Reichel und Schwiegersohn Friedrich Anton Lange. Letzterer übernahm 1863 den Betrieb von Uhlig, der elf Jahre später im 85. Lebensjahr verstarb.

Mit der Zeit entstanden so immer ausgereiftere Bauformen mit immer mehr Knöpfen und Tönen – in Carlsfeld oder dem sächsischen Musikwinkel zum Beispiel, aber auch in Krefeld, wo ein Instrumentenhändler namens Heinrich Band lebte. Dieser war in Sachen Marketing deutlich gewiefter als sein Chemnitzer Kollege und bezeichnete die von ihm vertriebene (und ggf. entworfene) Concertina-Variante einfach nach sich selbst: Bandonion (heute übliche Schreibweise: Bandoneon).

Endstation Hafenviertel

Unter diesem Namen ging die Concertina nun auf große Reise. Angelockt vom Versprechen auf eine bessere Welt waren ab der zweiten Hälfte des 19. Jahrhunderts neben Italienern und Spaniern auch zahlreiche Deutsche nach Argentinien ausgewandert. Für den Großteil der Auswanderer endete der Traum allerdings schon in den ärmlichen Hafenvierteln und Bordellen am Rio de la Plata. Um ihrer Sehnsucht nach der alten Heimat Ausdruck zu verleihen, entstand in diesem Schmelztiegel eine neue Musik: der Tango. Und das Bandoneon – mitgereist im Gepäck der deutschen Auswanderer – wurde mit seinen unverwechselbar „traurigen, samtenen Klang“, wie es Tango-Virtuose Astor Piazzolla einst beschrieb, zu seinem zentralen Instrument.

In ihrem Heimatland befand sich die Concertina (bzw. das Bandoneon) zunächst auf einem ähnlichen Siegeszug: Zur Blütezeit 1927 meldete der „Deutsche Konzertina- und Bandonion-Bund“ rund 1.000 Vereine und über 14.000 Einzelmitgliedschaften deutschlandweit. Mit der Gleichschaltung des Vereinswesens durch die NSDAP bekam dieser Aufwärtstrend jedoch erste Risse: „Leute, die den Nationalsozialisten politisch nicht genehm waren, wurden aus den Vereinen gedrängt“, weiß Ehmke. „Und viele weitere Vereinsmitglieder starben im Zweiten Weltkrieg an der Front.“ Gleichzeitig brach die Produktion der Instrumente vollends zusammen und sollte auch nach Kriegsende nie wieder Fahrt aufnehmen: Sowohl in der BRD als auch in der DDR, wo die Produktionsstätten verstaatlicht wurden, setzte man nun auf die Herstellung von Akkordeons.

Die Mode ändert sich

Der eigentliche Todesstoß für die Instrumente ist aber woanders zu finden: „Nach dem Krieg brach einfach eine völlig andere Zeit an: Bandoneons und Concertinas waren einfach nicht mehr schick; die Jugend hörte nun Beatmusik, tanzte Swing und wollte E-Gitarre spielen“, resümiert Ehmke. „Mit der breiten Verfügbarkeit von Tonkonserven wie der Schallplatte sank außerdem der Bedarf an Livemusik.“

Und in Chemnitz? Von ehemals über 20 Concertina-Vereinen blieben nach dem Krieg nur zwei übrig. Diese schlossen sich 1964 zum „Konzertina & Bandonion – Orchester 1890 Chemnitz“ zusammen und spielten immerhin bis Anfang der 2010er Jahre Volksmusik auf regionalen Festen.

Zurück zu den sächsischen Wurzeln

So hätte diese Geschichte beinahe ein trauriges Ende gefunden, wäre das Bandoneon nicht dank einer großen Tango-Renaissance-Welle in den 1990ern auch zurück nach Chemnitz geschwappt – ins legendäre Chemnitzer Kulturzentrum „VOXXX“ zum Beispiel, wo zu Techno und Tango getanzt wurde. 2014 organisierte die Sächsischen Mozart-Gesellschaft gar ein Tango-Festival unter dem großen Marx-Kopf – und selbst für den Nachwuchs wird mittlerweile gesorgt: An der Chemnitzer Musikschule lernten Anfang 2023 zehn Schüler zwischen 7 und 80 Jahren bei Karthe das Bandoneonspiel.

Mit den Hochzeiten der Vergangenheit lässt sich diese Situation freilich nicht vergleichen – und so bleibt das Wissen um die Herkunft des wichtigsten Tango-Instruments einem kleinen Kreis von Kennern vorbehalten. „Ich habe das Bandoneon immer nur mit Tango und Argentinien verbunden“, gesteht auch Sauer, die erst im Rahmen der Bewerbung zur Kulturhauptstadt von seinem sächsischen Ursprung erfahren hat.

„Wir haben am Anfang natürlich auch überlegt: Kann man eine Tango-Band ‚Carl Friedrich‘ nennen?“ (Thu Trang Sauer von der Carl Friedrich TangoConnection)

Der Traum von der handfesten Erinnerung

Um dieses Wissen zurück im Chemnitzer Stadtgedächtnis zu verankern, träumt Wagner-Streuber von einem Denkmal zu Ehren Uhligs und seiner Erfindung: „So machen wir Geschichte wieder be-greif-bar: Wenn die Knöpfe der Concertina irgendwann golden schimmern, weil so viele Hände sie berührt haben…“ Höfer hat auch schon einen passenden Ort im Blick: „Am besten in der Nähe des großen Marx-Kopfes, in dieser Ecke stand nämlich die Fabrik, in der die ersten Concertinas gefertigt wurden.“ Allerdings, und das bedeutet Wagner-Streuber ganz viel: „Wir wollen die Concertina nicht allein als historische Reliquie auf einem Sockel anbeten!“

„Wir wollen Chemnitz ein Stück seiner Vergangenheit zurückgeben – und diese mit neuem Leben füllen.“ (Franz Wagner-Streuber von der Sächsische Mozart-Gesellschaft)

Wer das mit Sicherheit nicht macht, ist die Dresdner „Tam Tam Combony“ unter Bandoneonspieler Frank Deutscher: „Die kommen für mich noch am nächsten an die Art ran, wie früher Concertina gespielt wurde“, freut sich Ehmke. „In Kneipen, rau, ein bisschen schräg und nah dran an dem, was man heute hört: Partymusik von ABBA bis New Order – alles gespielt mit dem Bandoneon.“

„Man hat von staatlicher Seite immer wieder versucht, die Concertina zu etwas zu machen, was sie nicht ist, und in Richtung Hochkultur zu pushen. Aber ‚Wagner‘ auf der Concertina – das passt einfach nicht!“ (Peer Ehmke vom Schloßbergmuseum Chemnitz)

Auch Sauer und Stendike halten nichts davon, das Instrument ins Museum zu verbannen. „Carl Friedrich war offen, neue Dinge auszuprobieren – das wollen wir in unsere Musik übersetzen“, erläutert Stendike die DNA des neuen Ensembles. „Gemeinsam mit der Berliner Bandoneonspielerin Bettina Hartl suchen wir den Tango auch an ungewöhnlichen Stellen, zum Beispiel in der Barockmusik und in Kombination mit elektronischen Sounds.“

Eine alte Uhlig-Concertina haben sich die drei trotzdem besorgt. Auf ihren Konzerten steht sie nun in einem kleinen, von einer einzelnen Kerze beleuchteten Schrein – in Gedenken an jenen Erfinder, den die Welt fast vergessen hätte.

Dieser Text erschien am 28. Mai 2023 in einer gekürzten Variante in: Freistaat Sachsen (Hrsg.), Redaktion: Ralf Hanselle, Chemnitz Capitall 2, Cicero Monopol, Res Publica Verlags GmbH, Berlin, Mai 2023, S. 26–29, S. 27. / online abrufbar als Print-Version bei „So geht sächsisch“ und als Web-Version beim Monopol-Magazin.

Comments are closed.