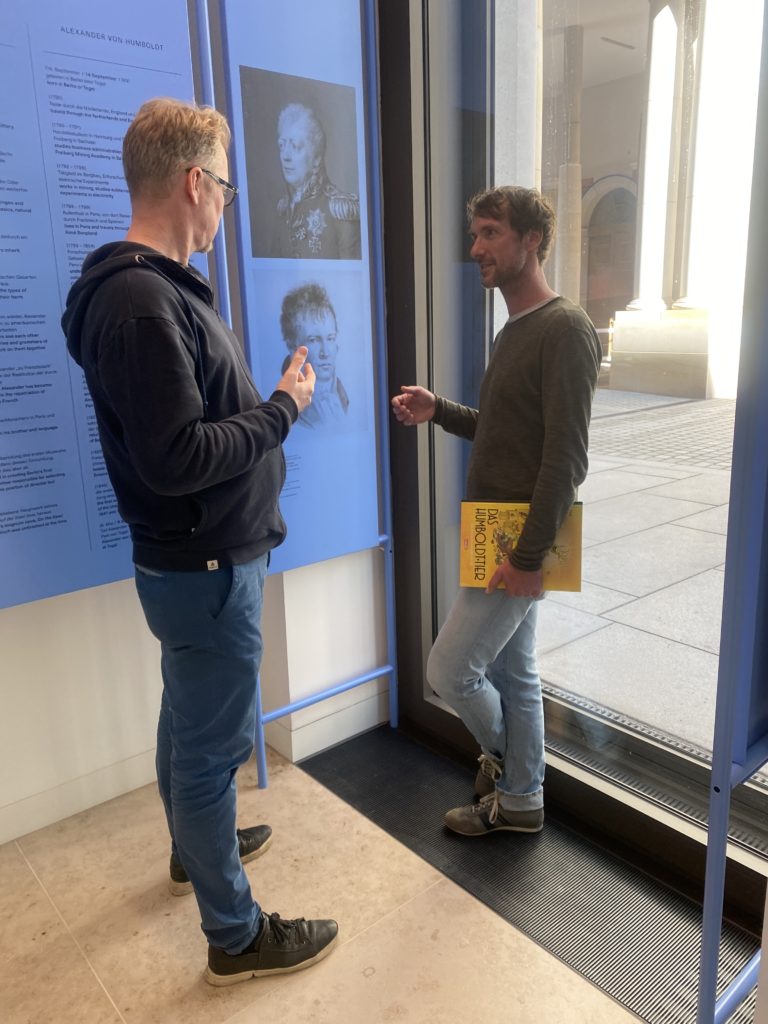

Was passiert, wenn ein Humboldt-Forscher auf einen Comiczeichner trifft, der eine Humboldt-Figur in seinem neusten Werk auftreten lässt. Im September 2022 geschehen im Humboldt Forum.

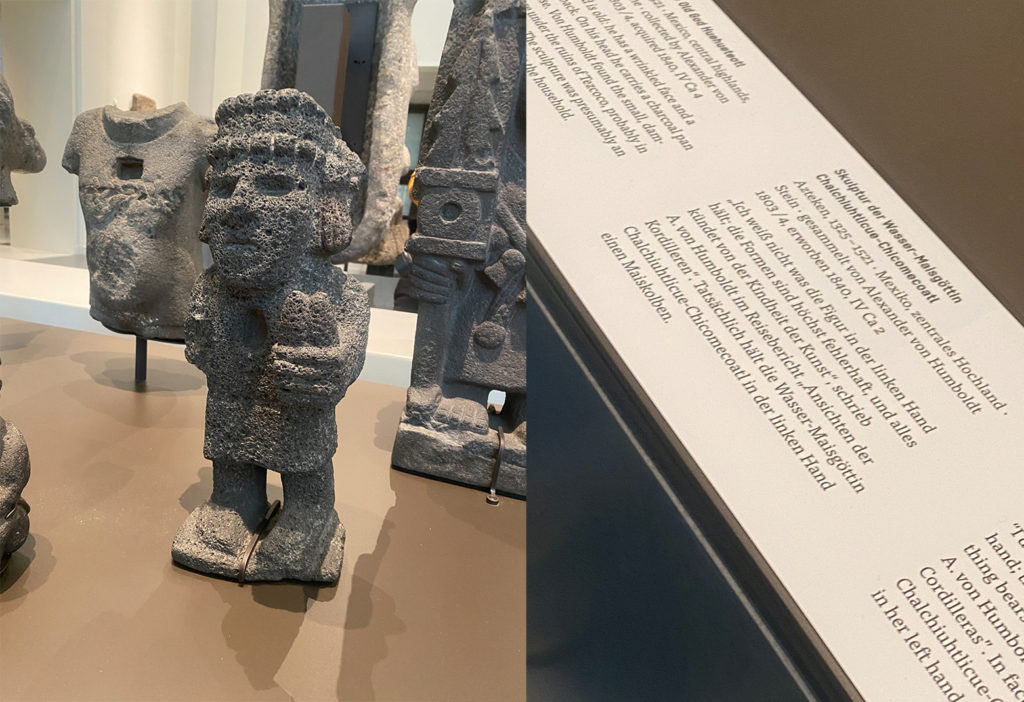

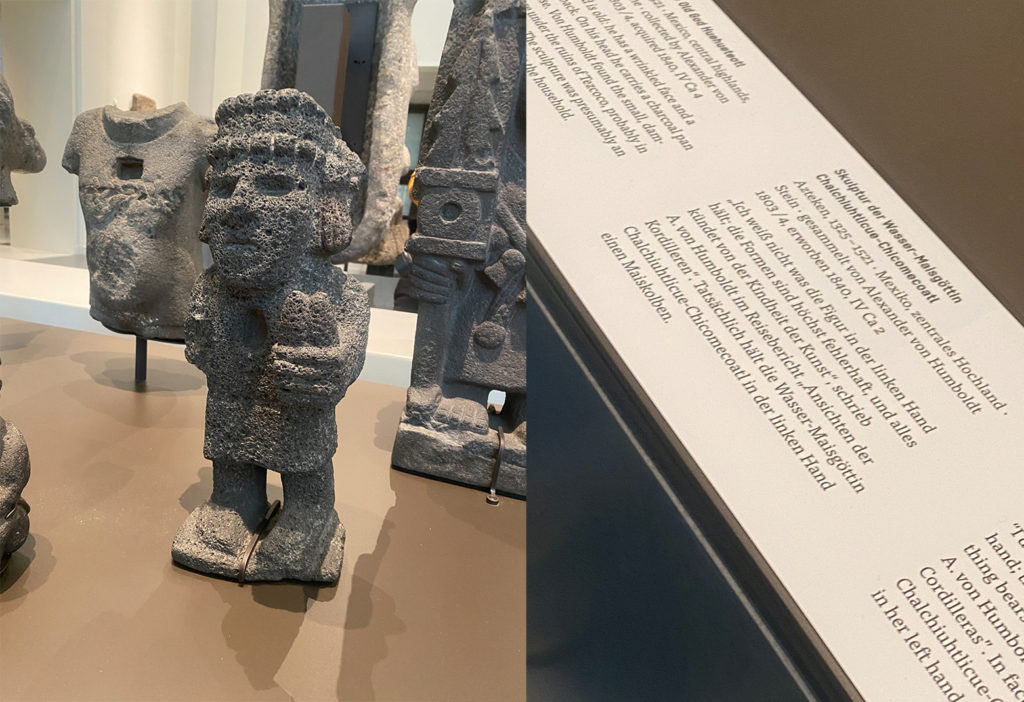

Ein Federmosaik aus Mexiko und die Skulptur einer Wasser-Maisgöttin – „das war’s schon?“ Flix ist verwirrt. Werden ausgerechnet im Humboldt Forum wirklich nur zwei Exponate von all den zigtausend Objekten ausgestellt, die Alexander von Humboldt von seinen Forschungsreisen mitgebracht hat? David Blankenstein nickt bejahend. Der berühmte Namensgeber solle eben nicht überschatten, worum es eigentlich geht: „Um die Geschichten der Menschen und Kulturen hinter den Exponaten – und eben nicht um weiße Heldengeschichten.“ Versteht Flix und findet er gut, aber: War ihm nicht explizit eine Führung zu den Humboldt-Exponaten versprochen worden? Dann wird das hier wohl eine kurze Sache werden…

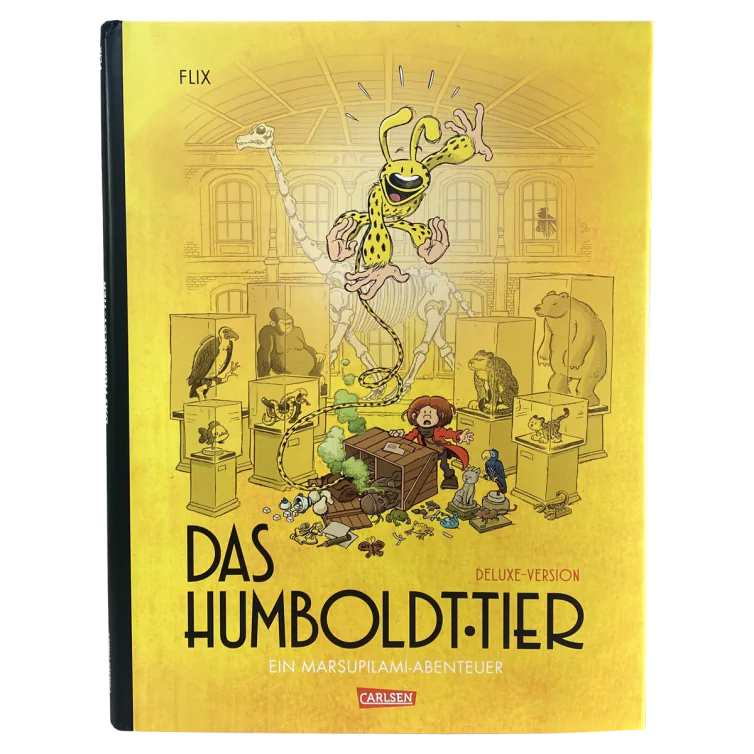

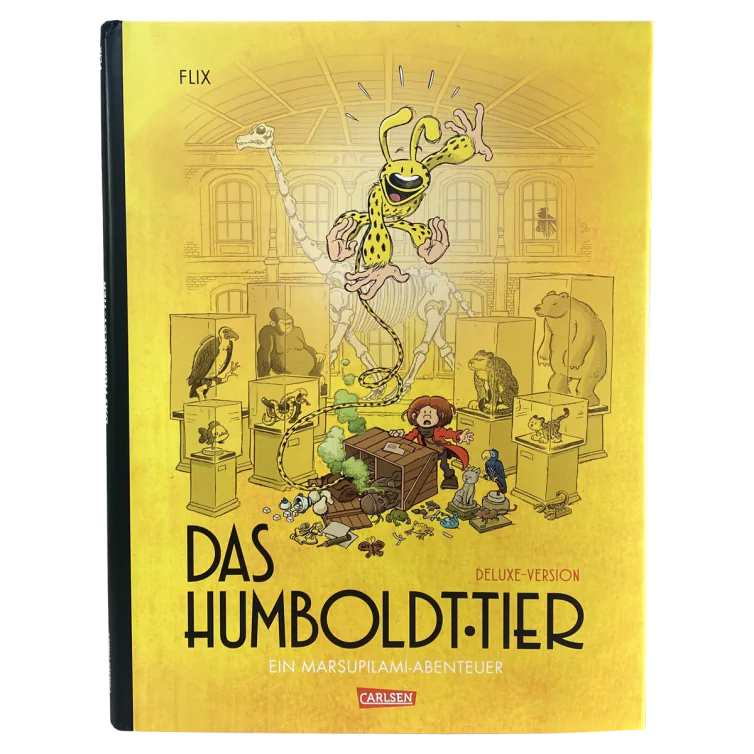

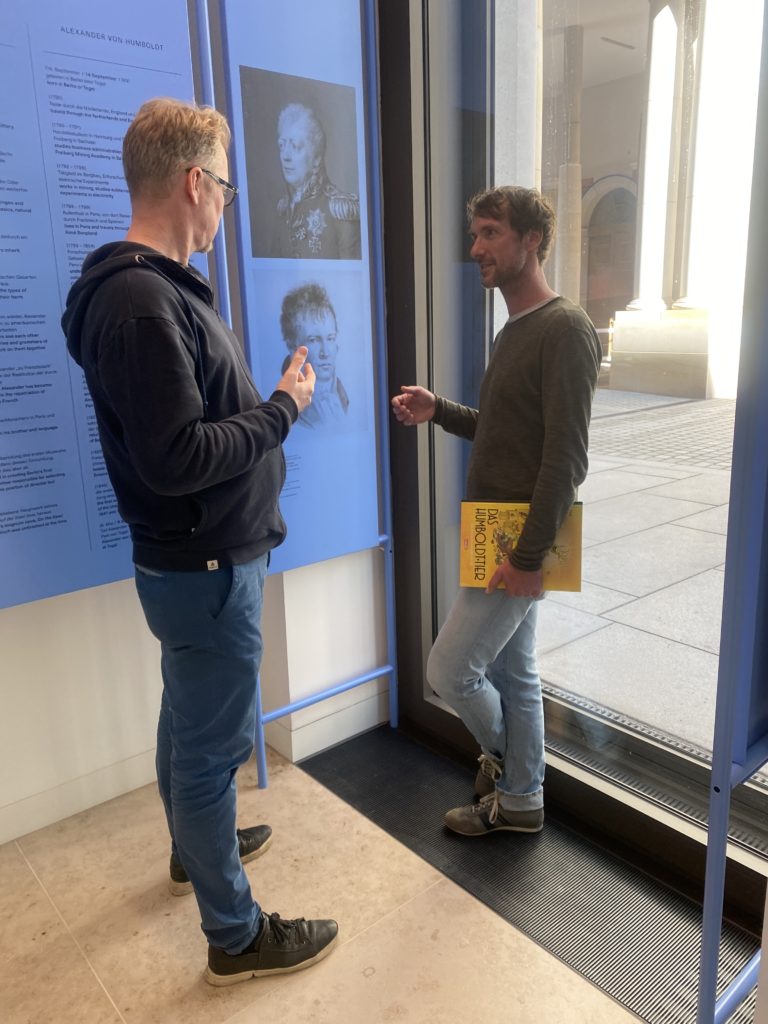

Nun, Irren ist bekanntlich menschlich. Dass sich Comic-Zeichner Flix und Kunsthistoriker David Blankenstein einiges zu erzählen haben, darauf haben wir zugegebenermaßen gesetzt, als wir dieses Blind Date in die Wege leiteten. Schließlich hat Flix den berühmten Naturforscher in seinem neusten Comicband („Das Humboldt-Tier“) auftreten lassen und Blankenstein immerhin über zehn Jahre zu den Gebrüdern Humboldt geforscht.

Humbold? „Permanent auf Sendung!“

Aber gleich so viel Gesprächsstoff!? Eines wird in den folgenden dreieinhalb Stunden, die wir an diesem Septembermorgen für den Weg zu den beiden erwähnten Exponaten (und ein paar weiteren Objekten mit Humboldt-Bezug) brauchen und in denen sich beide Männer angeregt über Humboldt, Zeichenkunst, Alpentourismus und Analogkäse unterhalten, unmissverständlich klar: It’s a match! Fachlich gesprochen, natürlich.

Dabei hätte es freilich ganz anders laufen können: Denn Flix‘ Herangehensweise, gerade den menschlichen Aspekt in seinem Comic-Humboldt zu betonen und bewusst Dinge dazu zu erfinden, die in der Forschung nicht eindeutig sind oder einer besseren Dramaturgie dienen, dürfte nicht jedem Humboldt-Puristen gefallen: „Der war ja permanent auf Sendung.“

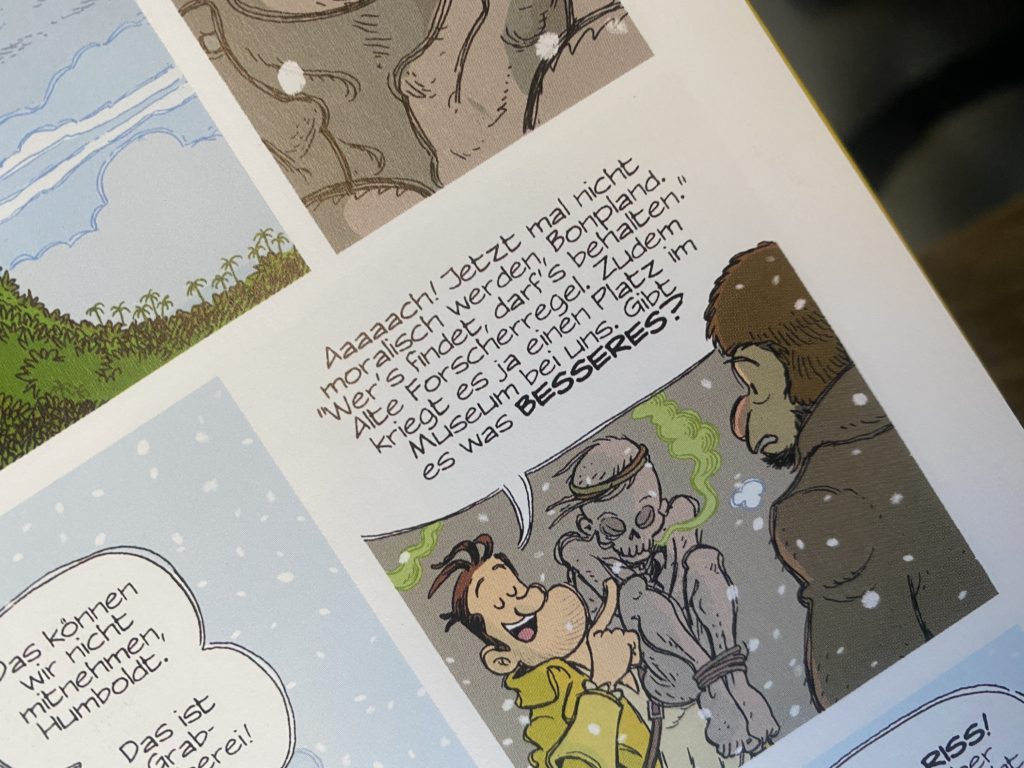

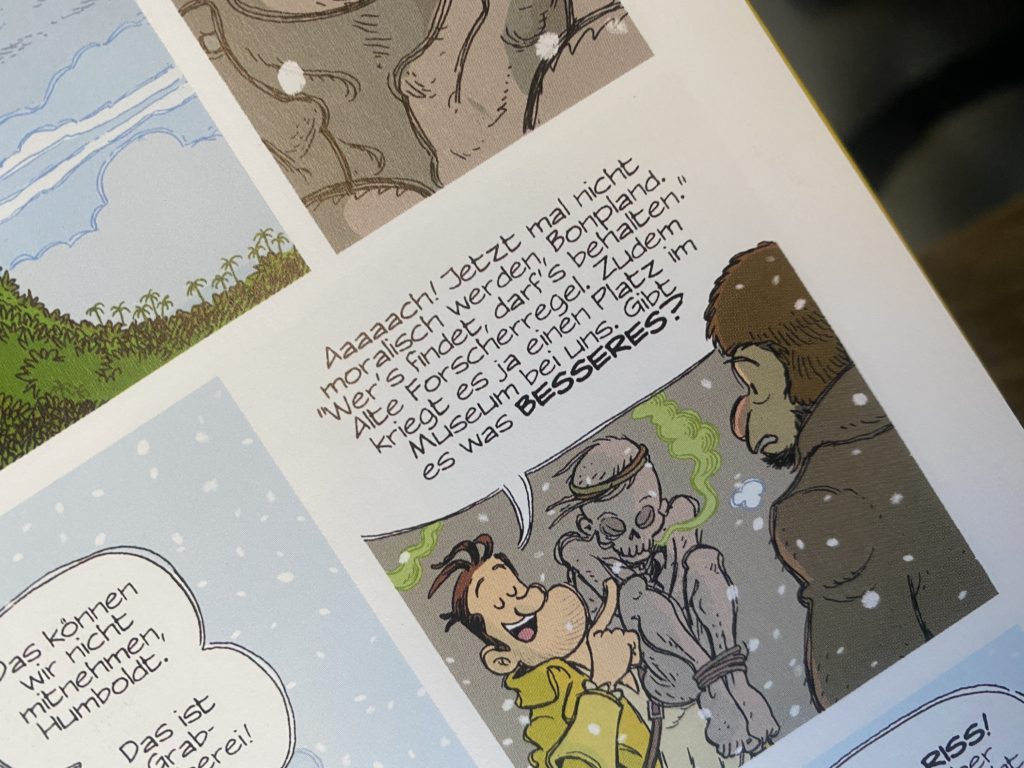

„Diesen manischen, sehr sammelfreudigen Charakter darzustellen, dessen Begeisterung aus heutiger Sicht mitunter die Pietät überlagert, darum ging es mir.“ (Flix, Comiczeichner)

Forscher als die Polizei erlaubt?

Und, ja: Flix‘ Humboldt ist forsch, wie es nur ein Forscher sein kann, und dabei oft blind für seine Umwelt und seine Mitmenschen. Wenn er im Comic gedankenlos eine Mumie mitnimmt („Jetzt mal nicht moralisch werden. Wer’s findet, darf’s behalten. Alte Forscherregel!“), in klassischer Buddy-Manier mit seinem französischen Forscherkompagnon Bonpland aneinandergerät oder den Urwald durch Unachtsamkeit in Brand steckt, ist das auf der einen Seite amüsant für die Leserschaft, aber natürlich versteckt sich darin auch berechtigte Kritik am Auftreten der Europäer zu dieser Zeit:

„Damit, dass Leute irgendwo Pflanzen, Samen oder Insekten gesammelt haben und die irgendwo auf der Welt zeigen, habe ich keine großen Probleme.“ (Flix, Comiczeichner)

„Schwierig wird es bei Dingen, die eben Leuten gehört haben, oder wenn man sogar die Leute selber einpackt und mitnimmt.“ Es ist eine Kritik, die Blankenstein teilt, der leicht zerknirscht zugibt, dass auch Humboldt in einem seltenen Fall einmal zum Grabräuber wurde.

Trotzdem hat Flix seinen Humboldt ganz bewusst nicht als eine negative Figur ausgelegt – aber als eine, die ruhig ein bisschen Ruckeln am Denkmal vertragen kann. „Ich mag es schon ganz gerne, diese Größen ein bisschen zu erden“, lacht Flix, der überhaupt im Laufe dieser Führung sehr viel lacht und schon zu Schulzeiten Goethe für die eklatanten plot holes in seinem „Faust“ kritisiert hatte. Der gebürtige Münsteraner ist sich sicher: So könne man übergroße Heldenfiguren wieder zugänglicher für Ottonormalmenschen machen.

„Viel Zucker, viel Kaffee, Herr Seifert!“

David Blankenstein stimmt zu. Der Comic als neugierig machenden Appetizer auf vertiefende wissenschaftliche Lektüre – das gefällt ihm. Und auch ganz persönlich scheint der Funke überzuspringen: Immer wieder muss der Humboldt-Experte beim Durchblättern des Bandes schmunzeln und anerkennend nicken. Denn für den wahren Kenner hat Flix, der seine eigene Recherche zum Thema Humboldt etwas tiefstapelnd als „eher gefunden als gesucht“ beschreibt, gleich eine ganze Reihe von easter eggs eingebaut. Blankensteins liebste: Humboldts Papagei Jakob, der tatsächlich den Satz „Viel Zucker, viel Kaffee, Herr Seifert!“ nachplappern konnte, sowie die Tatsache, dass Flix realitätsgetreu den traurigen Zustand nachgezeichnet hat, in dem sich das Papageien-Präparat heute – nach einer Ratten-Attacke – befindet.

Dass der Zeichner sich einige Freiheiten bei der Darstellung von Humboldt genommen hat, findet Blankenstein nicht schlimm, ganz im Gegenteil: Ihm gefällt seine Interpretation, gerade weil sie eben keine hundertprozentig historisch korrekte Darstellung vorgaukelt, die nach Meinung des Forschers sowieso nur scheitern könne. Aber: Die Essenz von dem, was Humboldt war, komme durch, da ist er sich sicher.

„Eine echte Rampensau“

Einzig bei der Frage, was Alexander von Humboldt wohl angetrieben haben mag, merkt man eine leichte Schwerpunkteverschiebung bei beiden Gesprächspartnern an: Stand nun sein persönlicher Hang zur Selbstdarstellung im Vordergrund (Flix) oder war sie eher Mittel zum Zweck der Wissensvermittlung (Blankenstein)? Dass Humboldt grundsätzlich „eine echte Rampensau“ war, darauf können sich beide aber wieder einigen. Und Flix ist sich sicher: „Wenn du einer der ersten bist, der neues Wissen formuliert, ist so ein Rampensau-Gen natürlich total hilfreich, damit diese Erkenntnisse auch in der breiten Masse ankommen.“

Umgekehrt sind die Rollen verteilt, wenn es um die Bewertung von Humboldts Sichtweise auf fremde Kulturen und seinen Blick über Europa hinaus geht. Hier zeigt sich Flix deutlich idealistischer: „Wenn du so eine große Bandbreite von Dingen gesehen und mitbekommen hast, wie Menschen in anderen Ländern außerhalb von Europa leben, dann muss das einfach etwas mit dir gemacht haben.“ Blankenstein sieht diesen Aspekt kritischer.

„Um mit der jakobinischen Mütze umzulaufen, war Humboldt zu adelig!“ (David Blankenstein, Kunsthistoriker)

Er sagt aber auch, dass Humboldt als Wissenschaftler und Wissensvermittler die anstehenden bahnbrechenden gesellschaftlichen Änderungen durchaus wahrgenommen und sich als Vermittler hin zu dieser neuen Welt der Moderne verstanden hat.

Scheitern als Instrument der Wissensvermittlung

Dass sich Humboldt gleichzeitig nicht zu schade war, sein Scheitern in gewissen Momenten offen einzugestehen, ja sogar strategisch zu gebrauchen, wie bei seiner Beinahe-Gipfelbesteigung des Chimborazo, fasziniert beide Männer gleichermaßen. „Humboldt zeigt: Für den Ruhm mag es zwar wichtig sein, den Gipfel erklommen zu haben, aber für die Forschung ist es irrelevant, ob die Messungen 200 Meter weiter unten durchgeführt wurden“, sagt Blankenstein. „Scheitern wird so zu einem Instrument seiner Wissensvermittlung“. Ein weiteres Instrument habe er sich der Universalgelehrte indes aus der Kunst ausgeborgt: das gezeichnete Bild.

„Humboldt hat ganz bewusst noch Palmen auf sein Naturgemälde gemalt, so dass es an ein Landschaftsgemälde erinnert, um so das breite Publikum mit seinen Sehgewohnheiten abzuholen.“ (David Blankenstein, Kunsthistoriker)

Doch bei aller Verehrung für Humboldts vielfältige Fertigkeiten – hier muss Flix, immerhin vom Fach, einhaken: „Ein begnadeter Zeichner war der nun wirklich nicht!“. Das zumindest habe er nach dem Studium eines Buches über Humboldts zeichnerisches Werk festgestellt:

„Landschaften, da hat er sich wirklich Mühe gegeben; Tiere geht so: Vögel noch ganz gut, aber Affen – echt schlecht!“ (Flix, Comiczeichner)

Blankenstein, der immerhin einige von Humboldts Originalzeichnungen im Deutschen Historischen Museum ausgestellt hat, kann ihm da nur lachend beipflichten. Was nicht heißt, dass Flix glaubt, es besser machen zu können: „Für die Arbeit als wissenschaftlicher Zeichner muss man eine unfassbare Geduld und Liebe zum Detail mitbringen, das kann ich auch nicht.“

Dreieinhalb Stunden Erkenntnisgewinn

Am Ende der Führung bleibt die Erkenntnis, dass beide Gesprächspartner eine Menge Neues voneinander gelernt haben: Dass praktisch Humboldts gesamte Insektensammlung auf dem Weg nach Europa bei einem Schiffbrauch verloren ging („Die Kiste mit dem Humboldt-Tier war wahrscheinlich an Bord dieses Schiffs“). Dass man der Dramaturgie geschuldet Figuren in einem Comic weglassen muss, obwohl man weiß, dass sie in der Realität dabei waren. Dass Wissenschaftler wie Humboldt mal improvisierten, wenn ihnen unterwegs ihre gesammelten Pflanzenproben verschimmelten. Und dass auch in einem Abenteuercomic für die ganze Familie ernste Themen ihren Platz finden dürfen und müssen.

Was Zeichner Flix auf jeden Fall nachhaltig beeindruckt hat, ist die große Rolle, die der Naturforscher und Entdecker zu Lebzeiten in Frankreich gespielt hat: „Dass Humboldt nach Napoleon wohl der berühmteste Mensch in Europa war, 25 Jahre lang in Paris gelebt hat und sein gesamtes Reisewerk ursprünglich auf Französisch erschienen ist, war mir überhaupt nicht bewusst“, gesteht er.

„Mein französischer Verlag hatte sogar über einen anderen Comictitel nachgedacht, weil sie glaubten, dass den Namen ‚Humboldt‘ im breiten Publikum niemand mehr kennt! (Flix, Comiczeichner)

Nummer 2 auf die 1?

Schade eigentlich, denn damit ist David Blankensteins möglicher Alternativtitel „Das Bonpland-Tier“ wohl endgültig aus dem Rennen: Aber vielleicht zeichnet Flix ja irgendwann einmal eine Fortsetzung und lässt dann Humboldts ewige Nummer Zwei endlich einmal die erste Geige spielen.

Diese Textfassung vom Oktober 2022 ist die ursprüngliche Version – quasi mein Director’s Cut ;) Meinem Auftraggeber waren die Humboldt-Exponate aber zu wenig in der Geschichte vertreten, da musste ich noch mal ran. Das Ergebnis davon ist auch nicht schlecht geworden, hier mal zum Vergleich:

Flix & Blankenstein: Blind Date mit Alexander von Humboldt

Was passiert, wenn ein Humboldt-Forscher auf einen Comiczeichner trifft, der eine Humboldt-Figur in seinem neuesten Werk auftreten lässt. Unlängst geschehen im Humboldt Forum. Wir waren dabei

Ein Federmosaik aus Mexiko und die Skulptur einer Wasser-Maisgöttin – „Das war’s schon?“ Flix ist verwirrt. Werden ausgerechnet im Humboldt Forum wirklich nur zwei der zigtausend Exponate gezeigt, die Alexander von Humboldt gesammelt hat? David Blankenstein nickt. Der berühmte Namensgeber solle eben nicht überschatten, worum es eigentlich geht: „Um die Geschichten der Menschen und Kulturen hinter den Exponaten – und eben nicht um weiße Heldengeschichten.“

Der Comiczeichner Flix hat den berühmten Naturforscher in seinem neuesten Comicband („Das Humboldt-Tier“) auftreten lassen, Kunsthistoriker David Blankenstein über zehn Jahre lang zu den Gebrüdern Humboldt geforscht. Im Humboldt Forum sind die beiden Spurensucher einander begegnet, um sich drei Stunden lang über Humboldts Motive, seine Zeichenkunst, sein Wirken und Analogkäse zu unterhalten – und verstanden sich prächtig.

Humboldt als Elefant im Porzellandschungel

Dabei hätte es freilich ganz anders laufen können: Flix‘ Herangehensweise, gerade den menschlichen Aspekt in seinem Comic-Humboldt zu betonen und Dinge hinzu zu erfinden, die in der Forschung nicht eindeutig belegt sind, dürfte nicht jedem Humboldt-Puristen gefallen: Flix‘ Humboldt ist forsch, wie es nur ein Forscher sein kann, und dabei oft blind für seine Umwelt und seine Mitmenschen.

Wenn Humboldt im Comic gedankenlos eine Mumie mitnimmt, in klassischer Buddy-Manier mit seinem französischen Forscherkompagnon Bonpland aneinander gerät oder aus Versehen den Urwald in Brand steckt, ist das auf der einen Seite amüsant für die Leserschaft, aber natürlich auch berechtigte Kritik am Auftreten der Europäer zu dieser Zeit:

„Damit, dass Leute irgendwo Pflanzen, Samen oder Insekten gesammelt haben und die irgendwo auf der Welt zeigen, habe ich keine großen Probleme. Schwierig wird es bei Dingen, die eben Leuten gehört haben, oder wenn man sogar die Leute selber einpackt und mitnimmt.“ (Flix, Comiczeichner)

Es ist eine Kritik, die Blankenstein teilt, der ergänzt, dass Humboldt sogar einmal Grabräuber wurde. Trotzdem hat Flix seinen Humboldt ganz bewusst nicht als negative Figur ausgelegt – aber als eine, die ein bisschen Ruckeln am Denkmal vertragen kann. Der gebürtige Münsteraner ist sich sicher: So könne man übergroße Heldenfiguren wieder zugänglicher für Ottonormalmenschen machen.

„Viel Zucker, viel Kaffee, Herr Seifert!“

David Blankenstein stimmt zu. Der Comic als neugierig machender Appetizer auf vertiefende wissenschaftliche Lektüre – das gefällt ihm. Immer wieder muss der Humboldt-Experte beim Durchblättern des Bandes anerkennend nicken. Denn für den wahren Kenner hat Flix, der seine eigene Recherche zum Thema Humboldt etwas tiefstapelnd als „eher gefunden als gesucht“ beschreibt, eine ganze Reihe von easter eggs eingebaut. Blankensteins liebste: Humboldts Papagei Jakob, der tatsächlich den Satz „Viel Zucker, viel Kaffee, Herr Seifert!“ nachplappern konnte, sowie die Tatsache, dass Flix realitätsgetreu den traurigen Zustand nachgezeichnet hat, in dem sich das Papageien-Präparat heute – nach einer Ratten-Attacke – befindet.

Kulturerzeugnisse spielten nur zweite Geige

Für einen kurzen Moment unterbrechen beide ihr Gespräch, als wir vor dem ersten Humboldt-Objekt, dem Federmosaik: „Madonna auf der Mondsichel“ stehen. Blankenstein weist darauf hin, dass es sich ebenso wie die Skulptur der Wasser-Maisgöttin um eine Besonderheit handelt: „Kulturerzeugnisse standen nicht in Humboldts Fokus – einige Objekte hat er aber trotzdem mitgebracht, meist als Gastgeschenke für die königliche Familie.“ Das Besondere an diesem Mosaik fällt auch Flix direkt auf: Nur die Hände und der Kopf sind gezeichnet; der Rest ist komplett aus Federn gesteckt.

Doch es ist das Exponat nebenan, eine mixtekische Bilderhandschrift, das Flix‘ besonderes Interesse weckt: „Sieht ja aus wie ein moderner Comic mit Neuner- und Sechsergrid und Splashpage!“ Blankenstein nickt. Zwar stamme die ausgestellte Bilderhandschrift nicht aus dem Humboldtschen Nachlass, der Forscher habe sich aber definitiv mit dieser Form von ‚Comics‘ beschäftigt, als er während seines Besuchs im heutigen Mexiko 16 Fragmente verschiedener indigener Bilderhandschriften erwarb.

Das wohl bekannteste, der „Codex Humboldt Fragment 1“ und sein später in Mexiko aufgefundener Gegenpart, der „Codex Azoyú Reverso“, stammen aus dem 16. Jahrhundert und stellen piktografische Aufzeichnungen von Steuerzahlungen dar. Dieses Material inspirierte wiederum die mexikanische Künstlerin Mariana Castillo Deball zu einem raumgreifenden Kunstwerk, dessen 320 Keramikplatten die südliche Stirnseite im Ausstellungssaal Mesoamerika bedecken.

Humboldt – „eine echte Rampensau“

Was Alexander von Humboldt wohl angetrieben haben mag? Stand nun sein persönlicher Hang zur Selbstdarstellung im Vordergrund (Flix) oder war sie eher Mittel zum Zweck der Wissensvermittlung (Blankenstein)? Dass Humboldt grundsätzlich „eine echte Rampensau“ war, darauf können sich beide jedenfalls einigen. Blankenstein sagt, dass Humboldt die anstehenden bahnbrechenden gesellschaftlichen Veränderungen seiner Epoche durchaus wahrgenommen und sich als Vermittler dieser neuen Welt der Moderne verstanden hat.

Das führte unter anderem dazu, dass auf Humboldts Empfehlung hin 1821 die letzte, bis heute erhaltene Platte zu Müllers großem Relief der Schweizer Alpen hinzugefügt wurde – ein Objekt, das laut Blankenstein in dieser Führung nicht fehlen dürfe, selbst wenn es nur indirekt mit Humboldt zu tun hat.

„Vorher hat man nur in der Fläche gedacht und gemalt. Durch ein solches Modell wurde es aber plötzlich jedem ermöglicht, die Welt per Draufsicht zu sehen.“ (David Blankenstein, Kunsthistoriker)

Ein Paradigmenwechsel, von dem es kein Zurück mehr gab, wie auch Flix direkt versteht: „Wenn du erstmal lesen gelernt hast, weiß du auch nicht mehr, wie es war, nicht mehr lesen zu können.“

Scheitern als Chance

Dass sich Humboldt nicht zu schade war, sein Scheitern in gewissen Momenten offen einzugestehen, ja sogar strategisch zu gebrauchen, wie bei seiner Beinahe-Gipfelbesteigung des Chimborazo, fasziniert beide Männer gleichermaßen. „Humboldt zeigt: Für den Ruhm mag es zwar wichtig sein, den Gipfel erklommen zu haben, aber für die Forschung ist es irrelevant, ob die Messungen 200 Meter weiter unten durchgeführt wurden“, sagt Blankenstein. „Scheitern wird so zu einem Instrument seiner Wissensvermittlung“. Ein weiteres Instrument habe sich der Universalgelehrte aus der Kunst ausgeborgt: das gezeichnete Bild.

„Humboldt hat ganz bewusst Palmen auf sein Naturgemälde gemalt, so dass es an ein Landschaftsgemälde erinnert, um so das breite Publikum mit seinen Sehgewohnheiten abzuholen.“ (David Blankenstein, Kunsthistoriker)

Doch bei aller Verehrung für Humboldts vielfältige Fertigkeiten – hier muss Flix, immerhin vom Fach, einhaken.

„Ein begnadeter Zeichner war der nun wirklich nicht! Landschaften, da hat er sich wirklich Mühe gegeben; Tiere geht so: Vögel noch ganz gut, aber Affen – echt schlecht!“ (Flix, Comiczeichner)

Blankenstein, der immerhin einige von Humboldts Originalzeichnungen im Deutschen Historischen Museum ausgestellt hat, kann ihm nur lachend beipflichten. Was nicht heißt, dass Flix glaubt, es besser machen zu können: „Für die Arbeit als wissenschaftlicher Zeichner muss man eine unfassbare Geduld und Liebe zum Detail mitbringen, das kann ich auch nicht.“

Dreieinhalb Stunden Erkenntnisgewinn

Am Ende der Führung bleibt die Erkenntnis, dass beide Gesprächspartner eine Menge Neues voneinander gelernt haben: Dass Humboldts Insektensammlung bei einem Schiffbruch verloren ging. Dass man der Dramaturgie geschuldet Figuren in einem Comic weglassen muss, auch wenn sie in der Realität dabei waren. Dass selbst Humboldt mal improvisierte, wenn ihm unterwegs Pflanzenproben verschimmelten. Und dass in einem Abenteuercomic für die ganze Familie auch ernste Themen ihren Platz finden dürfen und müssen.

Eine Sache, die Flix auf jeden Fall nicht so schnell vergessen wird, ist die große Rolle, die der Naturforscher und Entdecker zu Lebzeiten in Frankreich gespielt hat: „Dass Humboldt nach Napoleon wohl der berühmteste Mensch in Europa war, 25 Jahre lang in Paris gelebt hat und sein gesamtes Reisewerk ursprünglich auf Französisch erschienen ist, war mir überhaupt nicht bewusst“, gesteht er.

„Mein französischer Verlag hatte sogar über einen anderen Comictitel nachgedacht, weil sie glaubten, dass den Namen Humboldt im breiten Publikum niemand mehr kennt.“ (Flix, Comiczeichner)

Schade eigentlich, denn damit ist David Blankensteins möglicher Alternativtitel „Das Bonpland-Tier“ wohl endgültig aus dem Rennen: Aber vielleicht zeichnet Flix ja irgendwann einmal eine Fortsetzung und lässt dann Humboldts ewige Nummer Zwei endlich einmal die erste Geige spielen.

Comments are closed.