Eine Dame aus gutem Hause hat meine Liebe zur Sprache geweckt – ohne ein einziges Wort mit mir gewechselt zu haben. Wie Erika Fuchs das gelang? Sie nahm es mit ihrer Übersetzung amerikanischer Disney-Comics nicht ganz so genau. Gottseidank!

Das leuchtet und sprüht und flackert und brennt. Ein wahres Hexenelement.

Als ich klein war, gab es zwei Bücher in meinem Elternhaus: „Die Fußball-WM von 1974“ und „Der Papst in Osnabrück 1980“. Beides waren Bildbände, beide lagen sie angestaubt im Regalfach unter dem Fernseher. Ich kann also nicht sagen, dass mir die Liebe zur Sprache in die Wiege gelegt wurde. Dafür ist eine andere Dame verantwortlich – eine, die ich allerdings nie getroffen habe: Frau Dr. Erika Fuchs lebte am anderen Ende Deutschlands und verstarb 2005 mit 98 Jahren in München. Dass sie es war, die dem Arbeitersteppke Jens ganz nebenbei den Kanon des deutschen Bildungsbürgertums unterjubelte, wurde mir erst viel später klar…

Frau Fuchs´ Geschichte beginnt lange vor meiner Geburt: 1951 erhält die promovierte Kunsthistorikerin – damals 44 Jahre alt – einen neuen Auftrag: Sie soll Bildergeschichten aus den USA übersetzen – mit sprechenden Enten und Mäusen als Hauptpersonal! Fast noch schlimmer: Die Dialoge dieser so genannten ‚Comics‘ waren in winzige Sprechblasen gequetscht! Wer soll denn so etwas lesen? Fuchs zweifelt – und nimmt doch an. Bezahlte Arbeit ist spärlich gesät in der Nachkriegszeit – vor allem für Frauen, die von den männlichen Kriegsheimkehrern aus der Arbeitswelt gedrängt werden.

Übersetzung mit Fehlern

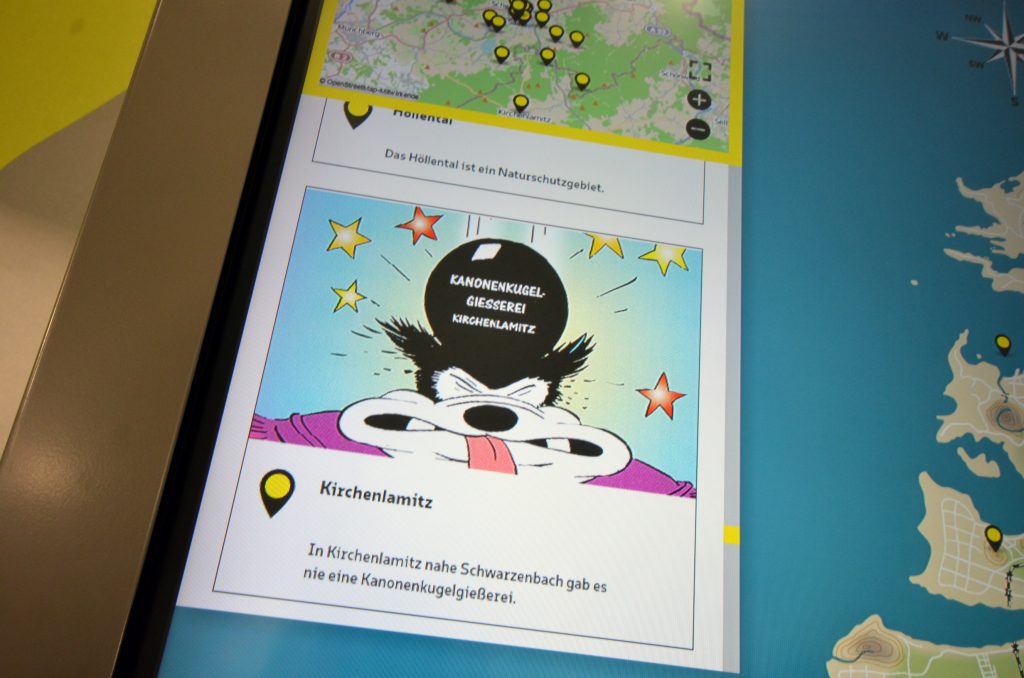

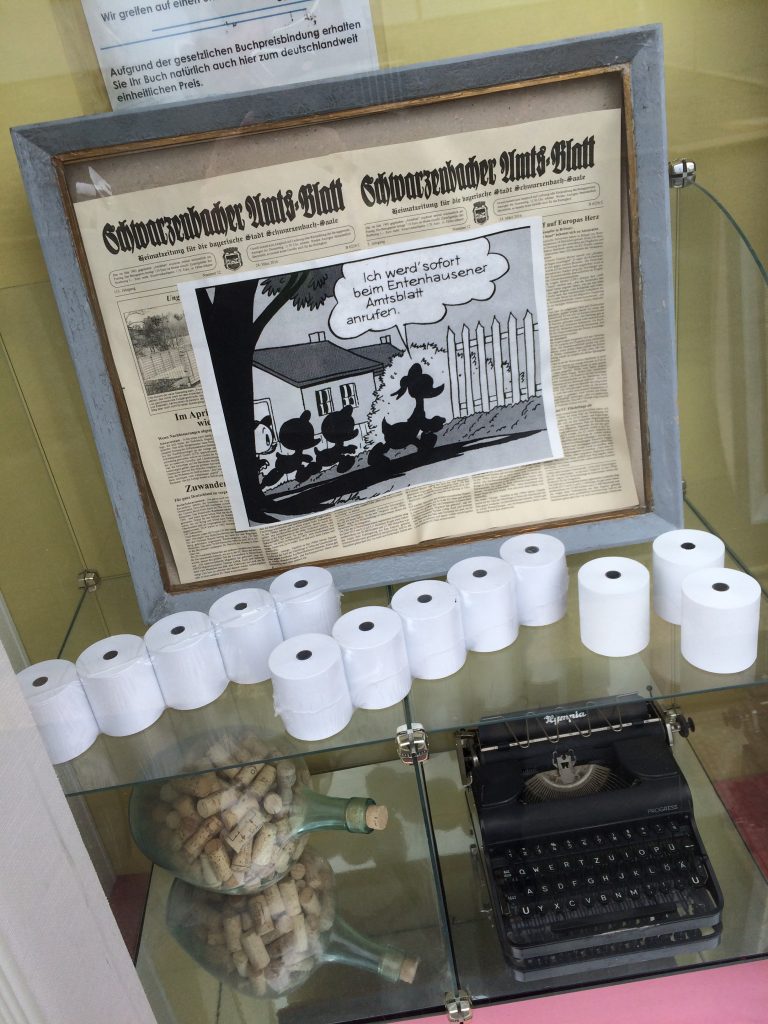

Von einer Wort-für-Wort-Übersetzung hält die frisch gebackene Chefredakteurin der „Micky Maus“ nicht viel. Der ‚Hamburger‘ wird bei ihr zur ‚Gulaschsuppe‘, statt an ‚Halloween‘ verkleidet man sich in Entenhausen (im Original „Duckburg“) an ‚Rosenmontag‘. Versteht ja sonst kein Mensch in Deutschland! Bei den Namen von Orten und Geschäften bedient sich Fuchs in ihrer näheren Umwelt: Schnarchenreuth, Kleinschloppen und Bobengrün mögen wie Fantasienamen klingen, gibt es aber wirklich! Nur das real existierende Oberkotzau wird von ihr zu Oberklotzau umbenannt. Man will ja nicht zu derbe rüberkommen…

Viel wichtiger allerdings: Die Wortkünstlerin schert sich nicht um den Originaltext, legt Dagobert, Donald und Co. Zitate aus der deutschsprachigen Literatur und Musikwelt in den Mund. „Das leuchtet und sprüht und flackert und brennt. Ein wahres Hexenelement“ lässt sie den Feuerteufel Donald im Wahn mit Goethe schwadronieren. Und während die vom Spielen verdreckten Tick, Trick und Track vor ihrem Onkel fliehen, der sie in den Badezuber stecken will, schwören sie feierlich den Rütlischwur nach Schiller: „Wir wollen sein ein einig Volk von Brüdern, in keiner Not uns waschen und Gefahr. Jetzt und immerdar.“

Auch den sprachlichen Duktus der Figuren ändert Fuchs ab: Parlieren Donald und Co. im englischen Duckburg alle im gleichen Slang, führt sie im eingedeutschten Entenhausen feine Unterschiede ein. Der „Großunternehmer“ Dagobert drückt sich so distinguiert aus wie man es von einem Herrn seines Alters und Standes erwartet. Die Panzerknacker palavern im Berliner Ganovenjargon daher, Tick, Trick und Track in der Jugendsprache der damaligen Bundesrepublik.

Zu Erika Fuchs‘ Markenzeichen wird die ausgiebige Verwendung von verspielten Alliterationen („wo wilde Wogen wüst walten“) und Inflektiven – eine deutschen Verbform, bei der das Tuwort auf seinen Wortstamm verkürzt wird und das im Chat gerade eine Renaissance erlebt, *rolleyes*. Den Inflektiv wendet die Sprachpianistin allerdings nicht nur bei geräuschvollen Vorgängen (schluck, knarr, ächz) an, sondern auch bei lautlosen (grübel, zitter, staun). Sprachwissenschaftler sprechen heute – nicht mehr nur scherzhaft – vom „Erikativ“.

Ein Museum für Donald Duck – und Schwarzenbach

Staun. Das trifft auch mein Gefühl, als ich den Regionalzug in Schwarzenbach an der Saale verlasse. Hier, mitten in der oberfränkischen Pampa, lebte Erika Fuchs die längste Zeit ihres Lebens – ihrem Mann zuliebe. Als der in den 1980ern starb, zog sie ohne viel Federlesens ins urbanere München. Trotzdem haben die Schwarzenbacher ihrer wohl berühmtesten Bürgerin ein eigenes Museum gewidmet. Das Erika-Fuchs-Haus wurde im vergangenen Jahr eröffnet, als erstes reines Comic-Museum Deutschlands. Fünf Millionen haben Neubau und Konzeption gekostet. Ganz schön viel Asche für einen 7000-Einwohner-Ort – auch wenn ein Großteil über Fördergelder finanziert werden konnte.

Wer die Hauptverkehrsader der Kleinstadt entlangschlendert, die die Bahnhofgleise in die August-Bebel-Straße und in die Bahnhofsstraße teilen, den beschleicht das Gefühl: Schwarzenbach ist es schon einmal besser ergangen. Nicht wenige Ladenzeilen stehen verlassen dar, hier und da blickt mir vergilbte Waren aus den Schaufenstern entgegen.

Tatsächlich war die Region einst berühmt für ihre Industrie. Man malochte in der Eisengießerei, schweißte Maschinen zusammen (z.B. in der Ofenfabrik von Fuchs‘ Ehemann Günter), webte Stoffe und brannte Porzellan. Viel ist davon nicht geblieben. Denn einige Produktionszweige werden heute nicht mehr benötigt, andere wurden in günstiger produzierende Länder ausgelagert. Die Ansiedlung des Erika-Fuchs-Hauses ist auch ein Aufbäumen gegen diesen Negativtrend. Einige Einzelhändler werben gar damit, dass es ihr Geschäft bis nach Entenhausen geschafft hat.

Besucher: Comic-Neulinge

15.000 bis 20.000 Besucher im Jahr, diese Marke haben sich die hohen Herren in Schwarzenbach gesetzt. Das klingt nicht viel für ein Projekt mit diesem Preisschild. „Es ging nicht darum, wo Deutschlands erstes Comicmuseum am besten zu platzieren wäre, sondern ob es für den Ort gut wäre, so ein Museum zu haben“, erklärt mir Museumsleiterin Alexandra Hentschel. Trotzdem ist sie stolz darauf, Mitte Juni schon bei 19.000 Besuchern angelangt zu sein – zehn Monate nach Eröffnung des Hauses im August 2015. Viele Schulklassen befinden sich unter den Gästen, doch die meisten Besucher sind dem Pennäleralter längst erwachsen. Kirchengemeinden kommen mit Gruppen vorbei, die Arbeiterwohlfahrt war schon da, lokale Unternehmen auf Mitarbeiterausflügen ebenfalls. Kurz: Es handelt sich nicht um Die-Hard-Comicfans, sondern um Comic-Neulinge.

Mein erster Eindruck, als ich durch die Ausstellungsräume wandere: Es ist leer. Angenehm leer, wenn ich mir vorstelle, wie überlaufen eine solche Hipsterattraktion in Berlin oder Hamburg wäre – selbst an einem Wochentag wie heute. Einzig eine Gruppe von Rentnern wandert mit mir durch das nachgebaute Miniatur-Entenhausen. Ein zehnminütiger Einführungsfilm hat sie zuvor mit dem nötigen Comic-Grundwissen angefüttert. Pflichtprogramm am Anfang jeder Tour, um Fuchs‘ Lebensleistung für die deutsche Sprache überhaupt wertschätzen zu können, erklärt mir Hentschel. Ein echter Nachbau á la Disneyland wäre viel zu teuer gekommen, fährt sie fort. Die Lösung: ein begehbares Entenhausen in Popup-Optik, das die Zweidimensionalität des Mediums Comic wiederaufnimmt.

Die älteren Herren und Damen sind auf jeden Fall angefixt: Neugierig lugen Nasen in Daniel Düsentriebs Erfinderwerkstatt, ein älterer Herr entledigt sich seiner Schuhe und drückt einen besockten Fuß in Dagobert Ducks Talerbad. So tief, dass man „wie ein Maulwurf darin herumwühlen kann“, ist der Nachbau leider nicht. Aber für ein Selfie reicht’s!

Als das Seniorengrüppchen um die Ecke gebogen ist, springe ich schnell selbst hinein und strecke mich zum ersten Talerengel meines Lebens. Steckt wohl doch ein verkappter Großkapitalist in mir.

… und Hard-Comicfans

Ich befinde mich in guter Gesellschaft. Selbst Verfassungsrichter haben sich längst als Donaldisten geoutet.

Donaldisten nehmen Entenhausen ernst. So ernst, dass sie sich wissenschaftlich mit dem Duck’schen Kosmos beschäftigen. Auf Videoscreens erklären Experten wie Mark Benecke, Andreas Platthaus und Christian Wesseli das Entenhausener Rechtssystem, halten Vorlesungen zu Religions- und Geschlechterverständnis. Dabei ist es noch gar nicht lange her, dass Comics in Deutschland als „Schmutz und Schund“ galten, wie Hentschel den Besuchern erklärt. Die können sich noch gut an die Zeit erinnern, als renommierte Magazine wie der Spiegel in den 1950ern Comics als „Opium der Kinderstube“ bezeichneten. Ja, die Bildergeschichten hatten es nicht leicht in der jungen Bundesrepublik. Eltern fürchteten die Verdummung ihrer Kinder, selbsternannte Sittenwächter riefen öffentlich zu Verbrennungsaktionen der „Schundliteratur“ auf.

Zum Glück sind jene Zeiten, als Comics in Deutschland auf dem Scheiterhaufen landeten, längst vorbei. Deswegen wird Erika Fuchs‘ Lebensgeschichte auch nicht mit textlastigen Tafeln und Fotomaterial erzählt, sondern als Bildergeschichte. Und so wie Fuchs den Ducks Goethe und Schiller unterjubelte, so schmuggelt Zeichner Simon Schwartz Figuren aus Entenhausen in die Fuchs’sche Biographie. Ein Polizist, vor dem die junge Erika Reißaus nimmt, erinnert frappierend an Kommissar Hunter. Und wenn ihr Vater einmal wütend wird, geht er sprichwörtlich in die Luft – in einer Pose die an einen gewissen gefiederten Wüterich erinnert.

Wir sind hier im Comicmuseum! Da darf man lachen!

Ansonsten hält sich die Frontalbelehrung aber erfreulich im Hintergrund. Den Zugang zu Fuchs‘ sprachlichen Finessen ‚erarbeiten‘ sich die Besucher an interaktiven Stationen spielerisch: Wortungetüme müssen zerlegt und wieder neu zusammengesetzt werden, man kann sich an eigenen Übersetzungen der amerikanischen Texte versuchen und die Urheber von Zitaten erraten, die die Übersetzerin eigenmächtig in den Originalstoff schmuggelte. In diesen Momenten zeigt sich auch die einzige Schwachstelle des Museums: In der Gruppe macht die linguistische Entdeckungsreise durch Entenhausen einfach viel mehr Spaß als alleine. Aber das sei ihm verziehen, bricht es doch mit der nervigsten aller Museumsregeln – dem Zwang, sich möglichst leise und ehrfürchtig zu geben. Als ich mich langsam auf den Heimweg machen will, höre ich plötzlich eine ältere Dame im Nebenraum laut kichern. „Wir sind hier im Comicmuseum!“ ruft sie und kichert weiter. „Da darf man lachen!“

Comments are closed.