Ganz Deutschland hängt an den Netzen der Energiekonzerne. Ganz Deutschland? Nein! Ein kleines Dorf in Brandenburg versorgt sich selbst mit Strom und Wärme.

Feldheim? Nie gehört! Der Teenager am Bahnhof Treuenbrietzen schüttelt den Kopf. Dabei liegt mein Reiseziel nur eine Viertelstunde Busfahrt entfernt. Aber Entfernungen sind hier anders als in der großen Stadt: Zwei Stunden hätte ich durch den Regen laufen müssen, um Deutschlands einziges energieautarkes Dorf zu erreichen. Dann lieber Warten auf den Nahverkehr, der nebenbei eine Handvoll Grundschüler auf die umliegenden Ortschaften verteilt.

Wo sind die weißen Riesen?

Dass die Feldheimer vor allem auf Windkraft setzen, leuchtet ein. Das gallische Dorf unter den deutschen Energiekonsumenten liegt 150 Meter über dem Meeresspiegel. Heißt: Als sich die Bustüren wieder öffnen, weht mir der Regenschirm fast aus der Hand. Doch von den weißen Riesen, die die 130 Einwohner mit Strom und Wärme versorgen, ist nichts zu sehen. In meiner Vorstellung hatten sie sich wolkenkratzerartig in den Himmel geschraubt – sichtbares Zeichen der Energiewende, Leuchtfeuer des Fortschritts. Stattdessen trüben grauen Wolken die Sicht.

Feldheim zeigt sein modernes Gesicht nicht auf den ersten Blick. Entlang der etwa ein Kilometer langen Durchfahrtsstraße stehen auch Häuser, die schon bessere Tage gesehen haben: Über einer Eingangstür klebt ein „Hörzu“-Sticker, seiner Werbefunktion längst beraubt. „Das war mal unser Konsum“, wird mir eine ältere Nachbarin später erzählen. Wir plaudern draußen, im Regen. Ein Café gibt es in Feldheim nicht, der nächste Supermarkt steht in Treuenbrietzen. Die örtlichen Einkaufsmöglichkeiten haben den Mauerfall nicht überstanden. Selbst jene Bäcker- und Gemüsewagen, die den Ort regelmäßig anfuhren, mussten in diesem Sommer aufgeben.

In Zukunft ohne Bier

„Aber das ist im Westen ja auch nicht anders auf den Dörfern“, sagt Siegfried Kappert, ein Mann von 70 Jahren, fester Händedruck, das Herz auf der Zunge. Ich treffe den gelernten Elektromonteur im Neue-Energien-Forum (NEF). Früher war hier mal die Dorfkneipe untergebracht, jetzt dient das Gebäude – frisch renoviert – als Informationszentrum. Eine Sitzbank von damals ist übriggeblieben, steht etwas verloren in der Ecke. Ein Andenken an vergangene Zeiten, als man hier noch trank und tanzte. Die Zukunft ist klinischer, sauberer.

Kappert war dabei, als die Wende kam. Die Wende, die aus seiner Heimat eine Anlaufstelle für Schüler, Studenten und Politiker aus der ganzen Welt machte. Würdenträger aus Kasachstan und Indonesien hat er schon herumgeführt. Sogar die Gattin des japanischen Premierministers war zum Kaffee bei ihm zuhause. Überhaupt befinden sich viele Japaner unter den jährlich rund 3000 Gästen. „Wir hatten Frauen aus Fukushima hier, die haben geweint.“

Der Besuch des Studenten

All diese Menschen kommen, um das „Wunder von Feldheim“ (Infotafel im NEF) mit eigenen Augen zu sehen. Das Dorf, das lange vor Fukushima beschlossen hatte, unabhängig zu werden von den großen Energielieferanten. Nicht, weil man es musste. Nicht nur, weil man auf günstigere Preise hoffte. Weil ein Student zur richtigen Zeit am richtigen Ort war.

Kurz nach der Wende, im Jahr 1993, stand eines Tages ein Fremder im Büro von Kapperts Frau, damals Bürgermeisterin von Feldheim. Ein „netter, junger Mann“ sei bei ihr gewesen, hatte sie Siegfried Kappert später beim Abendessen berichtet. „Windräder will der bauen – hier bei uns.“ Kappert fand die Idee gut. Windräder – das erinnerte ihn an jene Blechturbine, die bis Mitte der 1960er im Dorf stand und eine Pumpe betrieb. Außerdem hatte sein Sohn, Student der Elektrotechnik in Magdeburg von 1983 bis 1987, schon immer diese fixe Idee im Kopf gehabt: „Papa, irgendwann bauen wir uns ein Windrad in den Garten und erzeugen damit Strom.“

Besuch aus Polen

Also setzte man sich zusammen, die Bürgermeisterin, die Gemeindevertretung, die örtliche Agrargenossenschaft und der Student namens Michael Raschemann, heute Chef der Firma Energiequelle GmbH mit über 120 Mitarbeitern und einem Jahresumsatz von 170 Millionen Euro (2009). „Man war wohlwollend, aber es gab 1000 Fragen.“ Diesen Satz sagt Kappert oft, wenn Besucher ihn nach kritischen Stimmen fragen. Auch heute kommt diese Frage wieder auf. Eine Gruppe aus Polen ist per Reisebus gekommen. Zehn Uhr Ankunft, einstündiger Vortrag mit Powerpoint-Präsentation, Besichtigung eines Windrads, Abreise gegen Mittag.

Kappert machen die Führungen im NEF sichtlich Spaß, aber es ist nicht nur das: Er, der Mann, der zu Beginn des Zweiten Weltkriegs geboren wurde, fühlt sich auch als Botschafter für eine bessere Zukunft. Vor der Gruppe Polen entschuldigt er sich für die Taten Hitlers. Einen Moment ist es ruhig, die Besucher wissen nicht, wie sie reagieren sollen. Dass sich sein Dorf für die Zukunft und gegen den Zweifel entscheiden hat, erfüllt den Rentner sichtbar mit Stolz. Und dass die Einigung so problemlos vonstattengegangen ist.

Handschlag mit Folgen

Der Deal? Die Agrarflächen der Genossenschaft durften nicht zerstückelt werden. Gleichzeitig musste Raschemann garantieren, dass die Äcker nach Ablauf der Nutzung wieder landwirtschaftlich genutzt werden können. „Und was ist mit der Lautstärke der Windräder?“ fragen die Polen, noch immer skeptisch angesichts dieser reibungslosen Erfolgsgeschichte. Kappert lacht: „Wissen Sie, wir waren 40 Jahre Durchmarschgebiet der sowjetischen Panzer. Wir hören das gar nicht mehr!“

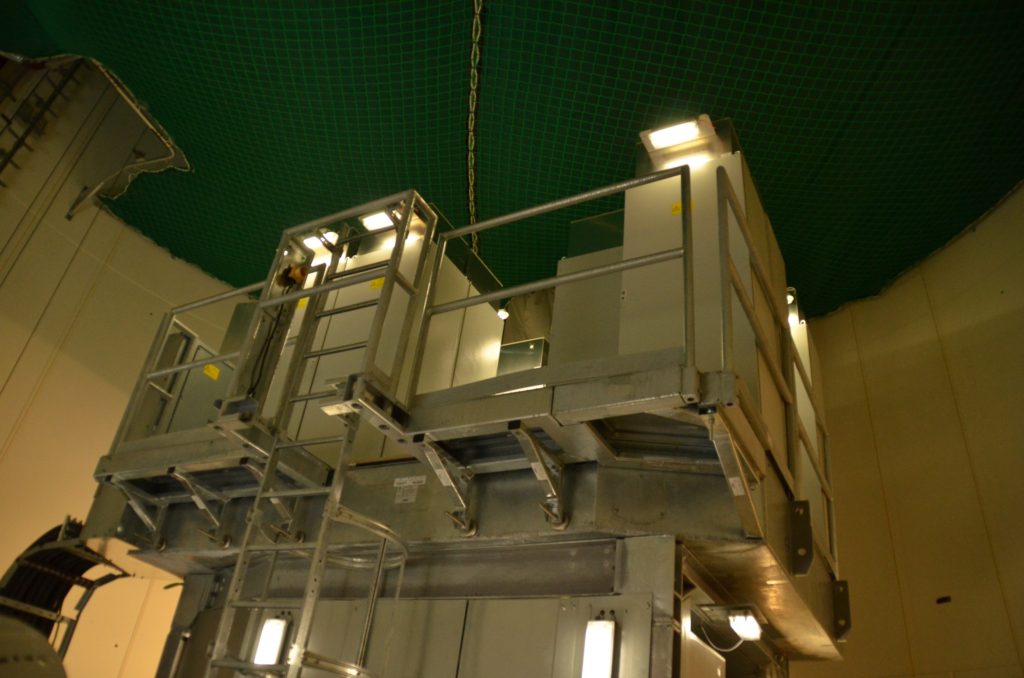

Aus den vier Windturbinen, die Raschemanns Start-Up 1995 aufstellen ließ, ist mittlerweile ein ganzer Windpark geworden. Heute stehen 43 Windräder mit einer Leistung von insgesamt rund 74 Megawatt auf Feldheimer Boden. Hinzu kommt seit 2008 eine Biogasanlage, eine Holzschnitzelanlage und seit August auch Europas größter Litium-Ionen-Batteriespeicher.

Die Idee, sich vom Netz des Energieriesen eo.n abzukoppeln, schien da nur konsequent. Zuerst wurde ein eigenes Nahwärmenetz verlegt, das im Dezember 2009 in Betrieb ging, dann schielte man auch auf das Stromnetz: Warum nicht den Ökostrom, den man vor Ort produziert, auch vor Ort nutzen, anstatt ihn zuerst ins große Netz einzuspeisen? Doch e.on stellte sich quer, wollte das bestehende Netz weder verpachten oder verkaufen. Man setzte sich wieder zusammen, Dorfbewohner, Gemeinde, Raschemann – und gründete eine GmbH zum Bau eigener Stromleitungen. 3000 Euro Einlage zahlte ein Haushalt, der an beide Netze angeschlossen werden wollte, die Hälfte diejenigen, die nur Strom brauchten.

Die zwei Ausreißer

Heute beziehen nur zwei Haushalte in Feldheim ihre Energie weiter vom klassischen Stromversorger. Ein Junggeselle („Sie wissen ja, Junggesellen haben ihren eigenen Willen“, sagt Kappert) heizt mit Öl, eine Autowerkstatt muss Sonderbestimmungen von der Handwerkskammer beachten. Dass alle Haushalte trotzdem weiter an das große Netz angeschlossen sind, hat rechtliche Gründe. Die Versorgungssicherheit müsse gewahrt bleiben, erklärt er.

Einen direkten finanziellen Anteil an den Umsätzen von Energiequelle haben die Feldheimer nicht – auch wenn die Preise deutlich niedriger ausfallen als bei den großen Energielieferanten. Man profitiert über Bande. Das Dorf verzeichnet praktisch Vollbeschäftigung, Arbeitsplätze in der lokalen Agargenossenschaft sind nicht nur erhalten geblieben, sondern auch neue hinzugekommen. Daneben zeigt sich Raschemanns Energiequelle generös, wenn es darum geht, die örtlichen Vereine zu unterstützen. Den kleinen Sportplatz hat er gar mit einer Flutlichtanlage ausgestattet.

Was verloren ging

Fußball ist Volkssport hier. Jeden Mittwoch trifft man sich zum Kicken. „Sechs Mann in einer Mannschaft, sonst wären wir zu wenig“, lacht Kappert. Erst kürzlich sei eine Familie mit vier kleinen Kindern zugezogen. „19 kleine Kinder leben hier im Dorf, das ist doch toll!“ Nur, dass es keine Imbissmöglichkeit vor Ort mehr gäbe, sei doch sehr schade. Und diese andere Sache: „Der Zusammenhalt zu DDR-Zeiten war schon größer – und so haben wir auch gefeiert.“ Kappert blickt in den Innenhof des NEF. Dort, wo früher eine Tanzbühne stand, sind heute Teile eines demontierten Windrads ausgestellt. Und ich verstehe: Man kann optimistisch in die Zukunft blicken – und sich trotzdem liebevoll an die Vergangenheit erinnern.

Diese Reportage ist im Rahmen meiner Reihe „Deutschland extrem“ für die Online-Ausgabe von DBmobil 2016 erschienen. Aktuell leider nicht mehr abrufbar.

Comments are closed.